平成30年7月19日 平成30年度 第1学期終業式

2018年7月23日 (月)

第1学期の終業式が行われました。

1学期を無事に過ごせたことに感謝し、お祈りをしました。

校長先生からは、「夏休みも1学期の学校生活と同じように、思いやりの心を持って、何事にも自分から本気で取り組みましょう。」というお話がありました。

下校時、各教室では、子どもたちの元気のよい「さようなら。」の声が響き渡っていました。

2018年7月23日 (月)

第1学期の終業式が行われました。

1学期を無事に過ごせたことに感謝し、お祈りをしました。

校長先生からは、「夏休みも1学期の学校生活と同じように、思いやりの心を持って、何事にも自分から本気で取り組みましょう。」というお話がありました。

下校時、各教室では、子どもたちの元気のよい「さようなら。」の声が響き渡っていました。

2018年7月20日 (金)

夏休みを目前に、学年を超えた交流の機会として、Play Dayの活動が行われました。

一学期間、同じ縦割り清掃班で活動した仲間と、3つのゲームを楽しむことで友情を深めました。5・6年生の学級委員が企画や運営をし、協力して活動を作り上げました。

2018年7月 9日 (月)

【1年生,生活科】

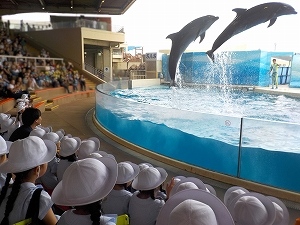

しとしとと雨の降る中、新江ノ島水族館へ見学に行きました。今回は、水族館からクイズのプリントをいただき、クラスごとにゆっくり館内を見学して回りました。

色とりどりのクラゲ。よく見ると足元に寝ているサメ。ぷくっとふくらみ、並んで岩にはりついているフウセンウオ。外の暑さとは対照的に涼しさいっぱいの館内展示を眺めながら、子どもたちは笑顔で手に持ったバインダーに、クイズの答えを書き入れていきます。

最後は、イルカショー「キズナ」を見ました。上の写真は、一番ベテランのアシカが、子どもたちの目の前まで来て挨拶をしてくれたところです。

高い高い、イルカのジャンプ。イルカたちが、指示にしたがっていろいろなジャンプを見せてくれるたび、歓声と拍手がまきおこります。

身近な海に住まう生きものたちを見学し、心に残った生きものの名前のメモは、どの子も書ききれないほどありました。楽しく生きものの学習ができた一日でした。

2018年7月 5日 (木)

【5年生,総合】

5年生は今年も、劇団四季による「こころの劇場」の観劇に行ってまいりました。これは、劇団四季と(財)舞台芸術センターが日本全国の子どもたちを劇場に無料で招待し、演劇の感動を届けるプロジェクトです。今年度の演目は「王様の耳はロバの耳」です。

子どもたちは、「『こころの劇場』は、見る人もそれを演じる人と一緒に歌うことができたので、劇の楽しさが分かりました。」「最後に王様が本当のことに耳を傾けた場面、そして自分が間違っていたことに気付く場面に感動しました。」「例え、相手がおそろしい人でも勇気をもって、本当のことを言うことが大切だと感じた。」と感想を言っていました。演劇を見るのが初めての児童も多く、よい体験となりました。

2018年7月 2日 (月)

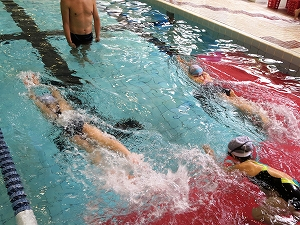

【3年生,体育】

3年生は今年度から、6月に2回水泳教室を行うことになりました。「水泳のきまりを守り、友達と協力しあって、楽しく練習し、水になれるようにする」を目的に、セントラルフィットネスクラブ藤沢に出かけました。

それぞれのクラスで、水の中に顔を入れて進む練習や、バタ足や息継ぎ、クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライなどを練習するグループに分かれ一生懸命泳ぎました。水に親しむことの楽しさを体験することができ、実りの多い学びとなりました。

2018年6月25日 (月)

6年生は、三浦半島の先にある城ケ島に地層見学に出かけました。城ケ島では、大地が大きな力を受けた証拠であるしゅう曲や断層、隆起を見ることができます。授業で写真を見て学習して出かけた子供たちも、実際のスケールの大きさを感じていました。また、火山が噴火したときに出た軽石(スコリア)を採集したり、海岸の砂浜の砂から鉱物を見つけたりして、実感を伴った「大地のつくり」の学習ができました。

2018年6月19日 (火)

6校時目に、全校奉仕を行いました。

今年は、修道院や老人ホームを慰問したり、下級生のお世話をしたり、学校内の様々な場所の掃除に取り組んだりしました。それぞれの学年・クラスで心をこめて積極的に活動をすることで、自分以外の人のために働く喜びに、一人ひとりが気付くことができました。

2018年6月18日 (月)

【2年生,生活科】

2年生になってからは、初めての水族館見学です。今回は、普段は見ることができない水槽の裏側(バックヤード)を見学しました。生き物たちが展示されるまでに、どのように過ごしているのかなどの話を、飼育員の方から教えていただきました。

バックヤードを見学した後は、イルカショーを見ました。イルカたちの華麗なジャンプに歓声が上がりました。

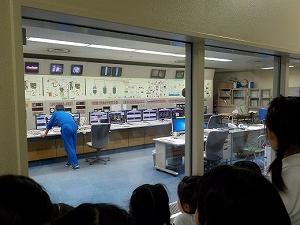

【4年生,社会科】

社会科「ごみのゆくえ」「くらしをささえる水」の学習の一環として、ごみがどのように処理されているのか、また、生活には欠かせない飲み水はどのように作られているかを調べに見学に行ってまいりました。

石名坂環境事業所では、燃えるごみの処理の仕組みを説明していただき、その後中央制御室やクレーン操作室など、実際に仕事をしている所も見せていただきました。ごみは働く人たちの多く手間や時間をかけて処理されていること、また、車のホイールや砲丸投げの球など、燃えないごみが混ざっていて機械が壊れてしまうこともあると知り、ごみを少なくする工夫をしたり、正しく分別したりすることが大切だと気づくことができました。

寒川浄水場では、川から取り入れた水がどのような工程を経て飲み水に変わるか、水をきれいにする方法を教えていただきました。薬品と水をよくかきまぜてフロック(小さなごみのかたまり)を作り、静かに沈ませてきれいなうわずみを作る「沈でん池」や、細かい砂の層を通してどろやごみを取り除く「ろ過池」などを順に回りながら、にごっていた水が徐々にきれいになっていく様子を見ることができました。最後にはできたての水を飲ませていただき、おいしい水をいつも飲めることのありがたさを改めて感じることができました。

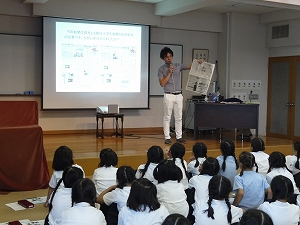

2018年6月12日 (火)

4年生は、学校独自のカリキュラムで5年生の国語の教科書の「新聞を読もう」という教材を学習しています。新聞について理解し、新聞の編集の仕方や記事の書き方に目を向けようという内容の教材です。

今回、朝日小学生新聞社の五十嵐靖人さんから新聞についてお話を伺いました。新聞についての基礎的な内容について、クイズを用いて説明してくださり、児童も楽しく学習できました。記者の方たちが5W1Hを意識して記事を書いていることなど、様々な角度から新聞についてお話ししていただきました。また、記事の「見出し作り」を行いました。取材をするときにメモをとることが大切だということで、メモの仕方について教わりました。最後に、記事を実際に書き、新聞づくりの難しさを学習しました。