平成30年11月28日 2年生茶道体験

2018年11月30日 (金)

【2年生,生活科】

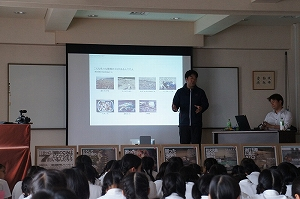

2年生は、初めて茶道を体験しました。教えてくださったのは、藤沢市茶道協会の方々です。

まず、室町時代の禅の言葉「日日是好日」と書かれた掛け軸を見ながら、その意味についてのお話を伺いました。

次に、お菓子のいただき方、お茶のいただき方を教わり、実習に入りました。

お茶をたてる前に、季節感のある、みかんをあしらったゼリーをいただきました。

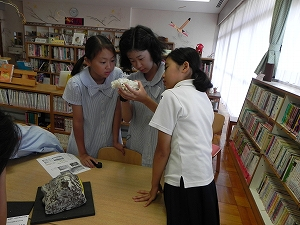

続いて、先生方に手伝っていただき、自分でお茶をたててみました。

「古くから伝わる、日本の伝統文化に、小さい時から触れて受け継いでいってください。外国の方々との交流でも喜ばれますよ。」と、先生からお話がありました。

3年生になると、お茶のお点前を本格的に体験します。子供たちは、今からその日を楽しみにしています。

ヨットハーバーを見学。

ヨットハーバーを見学。 アメリカの選手にインタビュー。

アメリカの選手にインタビュー。 実際に使っているヨットに乗せていただきました。

実際に使っているヨットに乗せていただきました。 メッセージと、折り鶴で作った首飾りをプレゼントしました。

メッセージと、折り鶴で作った首飾りをプレゼントしました。