避難訓練

避難訓練が行われました。

今回は「家庭科室から出火」という設定で行われました。

放送がかかると、聞くことに集中し、指示に従って避難開始です。

命を守るための避難訓練。

お おさない

か けない

し しゃべらない

も もどらない

ち ちかよらない

の約束を守り、真剣に取り組みます。

無事、全員が校庭へ避難完了しました。

教頭先生からの講評では「『おかしもち』の『し』しゃべらないの必要性」と「6年生の避難の様子が特に『し』が守られていた」点について話しました。

いつ起こるかわからない地震や火事に備え

命を守る行動の大切さを確認する機会となりました。

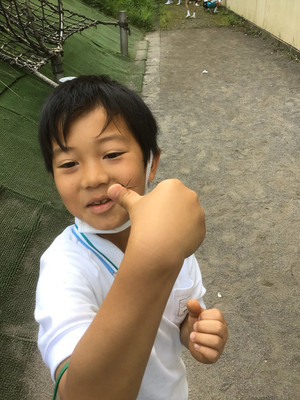

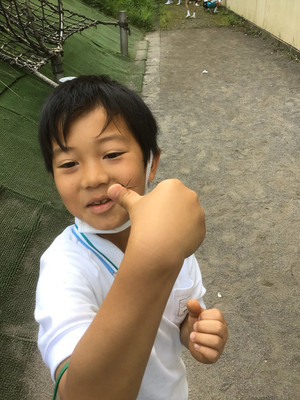

3年生理科 ~虫をつかまえよう~

3年理科「こん虫の育ち方」の単元で、虫について学んでいます。

モンシロチョウの卵、幼虫探しでは、その小ささに感動する声が聞こえました。

虫が苦手という子もいますが、少しずつ虫好きが増えてきています。

先日は虫つかまえに挑戦しました。

1年生中庭近くのススキ野でバッタを見つけました。

緑が溢れるミニグランドでも虫つかまえに挑戦!

キリギリスやダンゴムシをつかまえることができました。

生きものをきずつけないよう、ていねいにあつかうという約束を守ることができていました。

5年生 学年集会

5年生は、4月の進級後から学年集会を開き、目標・生活の様子・学習の仕方など、その都度大切な話をしています。

6月末の集会では、日ごろの生活の様子から、大きな事故につながらないために日ごろの小さなところまで意識をしていく事。先生たちに言われる前に自分たちから行動する事を再確認しました。また、7月の林間学校に向けて、「自分たちで作る林間学校」という目標が話された後、どのような活動や自治生活を送るために必要な仕事の話がありました。

自分たちの生活を振り返るとともに、林間学校にむけて期待が高まったと思います。

集会を終えて生徒のコメントから

・この集会で学んだように、ヒヤリハットに「気をつける」。実行を「自分たちでやる」。みんなで作る林間学校で「友達関係を強める」。などを頑張り何より「楽しみたい」

・みんなをまとめて真面目にやりつつも楽しくやりたいです。林間学校に行くなら絶対に楽しくやっていきたいです。そして自分ことをやりつつ、他の人のこともやりたいです。p.s楽しむこと第一でやります。

・みんなと一致団結して色々なことをクリアしていこうと思います‼️この林間で自分を高めたいと思います‼️

今週の給食(6/19〜6/23)

【6月19日 月曜日:キーマカレー・牛乳・ほうれん草のサラダ・フルーツ】

【6月20日 火曜日:バターロール・牛乳・とり肉のバーベキューソースかけ・かぼちゃのサラダ・フルーツ】

【6月21日 水曜日:ひじきご飯・みそ汁・変わり揚げ出し豆腐・キャベツのゆかりあえ・ジョア】

【6月22日 木曜日:ナン・カレーミート・レモンゼリー・切り干し大根と豆のサラダ】

【6月23日 金曜日:菜めし・すましそうめん汁・魚のみそ焼き・ハムとキャベツのごまあえ・ジョア】

水曜日はキャベツのゆかりあえが給食に出ました。なぜ「ゆかりあえ」と言うのかしら?と思い、調べると、いろいろなことがわかりました。

「ゆかり」は「 紫」とも書きますが、古代ヨーロッパにおいて、その希少性から「身分の高いものしか身につけられない=高貴な色」と言われてきました。日本でも、高学年が社会の授業で習う冠位十二階(聖徳太子が制定した)では6色で冠と服の色を指定し、紫色が最上位とされました。また紫色は高貴さだけでなく、人との繋がりを象徴する色でもありました。何でも、紫根染めによる紫色の布や紙に他のものを重ねると、ほんのり色移りするそうで、近くにあるものを染めることから、紫色は“ゆかりの色”とも呼ばれていたのだとか。これが「紫=ゆかり」という読み方の由来の一つになったとも言われています。

鬱陶しい梅雨時、紫蘇の風味は、低下しがちな食欲を戻してくれそうな感じがしますね。外遊びが雨でできない時、「何かな?」「何でかな?」と疑問に思ったことを図書室で調べてみるのも良い過ごし方です。いよいよ6月の終わりが見えてきました。これからまとめの時期。健康に気をつけて乗り切りましょう!

※古今和歌集の歌から紫色が「ゆかり」と言われるようになった説もあります。

1年生に伝えよう!

3年生の社会科の授業では地図学習の一環として、

”まなっぷ”というプログラミング学習アプリを使っています。

3年生は今回そのアプリを使って、

「1年生のため、学校への安全な通学方法を教えるプログラミング」を作りました。

今日はいよいよ1年生に会いに行く日です。

わくわくどきどきしながら1年生の教室に向かいます。

ペアの子と顔合わせして、いよいよお披露目です。

「これなに?」「ここはね・・・」「これはこうなっていてね・・・」

と、教室のあちらこちらから1・3年生の声が聞こえます。

上手く作動するか心配していた子もいましたが、無事に全員最後まで流せて一安心。

残りの時間ではもう一度見せてあげたり、アンケートやクイズに答えてもらったり、

一緒にお絵描きしたりおしゃべりしたりと、楽しいひと時を過ごすことができました。

1年生の教室を出てから、ようやくほっとした笑顔がみれた3年生でした。

今週の給食(6/12〜6/16)

【6月12日 月曜日:二色丼・みそ汁・小松菜のサラダ・フルーツ・ジョア】

【6月13日 火曜日:ぶどう渦巻きパン・牛乳・魚のオーロラソース煮・ポテトサラダ・フルーツ】

【6月14日 水曜日:玄米入りご飯・ワンタンスープ・マーボー豆腐・バンサンスー・ジョア】

【6月15日 木曜日:揚げパン・牛乳・とり肉の照り焼き・じゃがいものサラダ・フルーツ】

【6月16日 金曜日:白米・みそ汁・魚の照り焼き・五目きんぴら・ジョア】

木曜日は4年生の希望献立でした。4年生のリクエストはやはり「揚げパン」。給食の時間が始まってしばらくすると、パンの容器を持った給食当番の子どもたちと階段ですれ違いました。「おかわりをもらいに行ってね!よろしくね!」とクラスメートの願いを胸に、ミッション遂行とばかり1階の給食室へ向かっていきました。どの学年の子どもたちも揚げパンが大好き。お砂糖を口の周りにちょっとつけながら満足そうに揚げパンを食べる姿が目に浮かぶようでした。

木曜日は4年生の希望献立でした。4年生のリクエストはやはり「揚げパン」。給食の時間が始まってしばらくすると、パンの容器を持った給食当番の子どもたちと階段ですれ違いました。「おかわりをもらいに行ってね!よろしくね!」とクラスメートの願いを胸に、ミッション遂行とばかり1階の給食室へ向かっていきました。どの学年の子どもたちも揚げパンが大好き。お砂糖を口の周りにちょっとつけながら満足そうに揚げパンを食べる姿が目に浮かぶようでした。

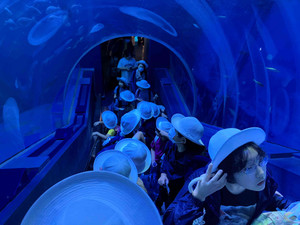

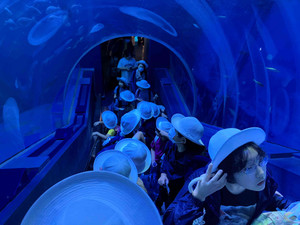

【2・5年生 仲良し遠足】

2・5年生で、仲良し遠足で八景島シーパラダイス(水族館)へ行ってきました。

2年生と5年生でペアになってバスに乗り込みました。

バスの中では、5年生が考えたクイズ大会などが行われ、楽しく過ごすことができました。物知りな2年生のクイズも出され、大いに盛り上がりました。

水族館内では、2・5年生のグループ活動。

5年生が2年生の見たいところなどを優しく聞いてあげていました。どのグループも協力して水族館を楽しむことができました。

ドーム型の水槽では、クラゲやエイを身近に見ることができました。ほかにも、イルカやセイウチの海の生き物のショーを観覧し、子どもたちの歓声があがっていました。

天候の関係で、急遽帰りの集合時刻が変更になったにも関わらず、すべてのグループが集合時刻に遅れることなく、集合できました。

縦割り活動の一環での「仲良し遠足」でした。5年生が2年生をリードする中で、2年生もグループで行動することの大切さを学んだのではないでしょうか。

それぞれの学年にとって有意義な一日となりました。

今週の給食(6/5〜6/9)

【6月5日 月曜日:玄米入りご飯・みそ汁・松風焼き・まぐろとほうれん草のごま和え・ジョア】

【6月6日 火曜日:食パン・ジャム・牛乳・とり肉と大豆のトマト煮・フルーツ・グリーンアスパラのごまマヨネーズあえ】

【6月7日 水曜日:焼きそば・牛乳・バンバンジー風サラダ・いちごのアイス】

【6月8日 木曜日:バターロール・牛乳・チキンカツ・イタリアンサラダ・フルーツ】

【6月9日 金曜日:梅入り鮭ご飯・みそ汁・野菜のごま炒め・フルーツ・ジョア】

水曜日は蒸し暑い日でした。なんとこの日、今年度初めてのアイスクリームが給食に!エアコンをつけてはいても換気のため外気が入ってくる校内、特に休み時間に遊んだ子どもたちは汗がひくまで大変な1日でした。給食のアイスクリームは体をちょっとクールダウンするのにぴったりだったことでしょう。

水曜日は蒸し暑い日でした。なんとこの日、今年度初めてのアイスクリームが給食に!エアコンをつけてはいても換気のため外気が入ってくる校内、特に休み時間に遊んだ子どもたちは汗がひくまで大変な1日でした。給食のアイスクリームは体をちょっとクールダウンするのにぴったりだったことでしょう。

【6年生】道徳 安心・自信・自由

6年生の道徳の授業で弁護士の方を招いて、いじめと人権についての講演をしていただきました。

前半は、弁護士とはどのようなお仕事なのか、人権のお話を中心に教えていただきました。

弁護士の方なら全員身に付けているという、弁護士バッジの意味も教わることができました。

ひまわりには、正義と自由を。

バッジの真ん中にある天秤には、公正と平等を。

弁護士によって、人権が公正、そして平等に守られていることを学びました。

安心・自信・自由の意味とは何か。

自分という存在は大切だということを、子どもたちは認識できたのではないでしょうか。

後半は、いじめについてのお話でした。いじめには、加害者、被害者、観衆、そして傍観者の4つの立場に人が分けられること。

いじめは、加害者が悪い、というイメージを持っている子どもたちが多いかと思います。

しかし、実際にあった事例で、加害者に話を聞いてみると、実は加害者にも抱えていることがあったこと、

いじめは表面だけでは分からないこと。

傍観者は、自分には関係ない、と思ってしまうことが多いと思いますが、

4つ目の傍観者が一番力があるため、加害者、被害者を救うことができることを学びました。

6年生は、初等部卒業後に、「あのときは楽しかったね。」と言い合えるように、

みんなでお互いの人権を守るための勉強になったのではないでしょうか。

6年生には、今回学んだことを、残りの初等部生活、そして中学校以降の生活に活かしてほしいです。

6年生 図画工作「鑑賞の時間」

6年生の図画工作では「詩の世界」と題して、好きな詩や自分の作った詩を元にイメージして絵を描きました。言葉から着想を得ることは、無から想像するよりも手がかりがあるため、子どもたちは形にしやすかったようです。

完成後は作品鑑賞を行いました。8人1組のグループで、1人ずつ自分の作品を見せながら発表し、質疑応答をしました。作品の意図や自分の想いを言葉に出すことで、自分はこんなことを考えていたのかと、初めて知ることがあります。質問に答えることで、客観的に自分の考えていることを振り返ったり、思いもしなかったことに気付かされたりします。質問の他に、作品の良かったところを1人ずつ伝えてもらいました。最後にそれぞれのグループで興味深かった作品を1点推薦してもらい、作者は全体に向けて発表しました。

作品を観ただけでは分からなかったことを言葉で説明してもらうことで、より作品を様々な角度から観ることができました。

木曜日は4年生の希望献立でした。4年生のリクエストはやはり「揚げパン」。給食の時間が始まってしばらくすると、パンの容器を持った給食当番の子どもたちと階段ですれ違いました。「おかわりをもらいに行ってね!よろしくね!」とクラスメートの願いを胸に、ミッション遂行とばかり1階の給食室へ向かっていきました。どの学年の子どもたちも揚げパンが大好き。お砂糖を口の周りにちょっとつけながら満足そうに揚げパンを食べる姿が目に浮かぶようでした。

木曜日は4年生の希望献立でした。4年生のリクエストはやはり「揚げパン」。給食の時間が始まってしばらくすると、パンの容器を持った給食当番の子どもたちと階段ですれ違いました。「おかわりをもらいに行ってね!よろしくね!」とクラスメートの願いを胸に、ミッション遂行とばかり1階の給食室へ向かっていきました。どの学年の子どもたちも揚げパンが大好き。お砂糖を口の周りにちょっとつけながら満足そうに揚げパンを食べる姿が目に浮かぶようでした。

水曜日は蒸し暑い日でした。なんとこの日、今年度初めてのアイスクリームが給食に!エアコンをつけてはいても換気のため外気が入ってくる校内、特に休み時間に遊んだ子どもたちは汗がひくまで大変な1日でした。給食のアイスクリームは体をちょっとクールダウンするのにぴったりだったことでしょう。

水曜日は蒸し暑い日でした。なんとこの日、今年度初めてのアイスクリームが給食に!エアコンをつけてはいても換気のため外気が入ってくる校内、特に休み時間に遊んだ子どもたちは汗がひくまで大変な1日でした。給食のアイスクリームは体をちょっとクールダウンするのにぴったりだったことでしょう。