今週の給食(4/11〜15)

【月曜日】

桜ご飯・みそ汁・とり肉の照り焼き・ほうれん草のごまあえ・ジョア

【火曜日】

バターロール・牛乳・白身魚のベーコン焼き・スパゲッティサラダ・フルーツ

【水曜日】

カレーピラフ・ABCスープ・ハムサラダ・フルーツ・ジョア

【木曜日】

食パン・ジャム・ジョア・野菜スープ・とり肉のハーブ焼き・フルーツ

【金曜日】

たけのこご飯・すまし汁・魚のねぎみそ焼き・ハムとキャベツのごまあえ・ジョア

今年度から「今日の給食」のページが引っ越しし、「今日の森村っ子」で金曜日にその週の給食の紹介を行います。

今週は初夏のような日もあれば、季節が戻ったような冷え冷えとする日もあり、寒暖差が厳しい1週間でした。けれども給食のメニューは、まさに春!といった感じで、どの日にも春野菜や果物が出されていました。進級をお祝いしての桜ご飯もありました。春野菜は寒い冬を耐え抜いているため、栄養をたっぷりと蓄えています。そして、春野菜はちょっぴり苦味があるのも特徴ですね。それは野菜が春に活動を始める虫から身を守るために苦み成分(植物性アルカロイド)を含んでいるからだそうです。この苦み成分は老廃物を体の外へ出したり、新陳代謝を活発にするのに大切な役割を果たすと言われています。これから子どもたちにとって、過ごしやすく外遊びの活発な時期がやってきます。たくさん体を動かす子どもたちですから、きちんと栄養の整った給食を楽しみながら食べてほしいと願っています。

クラブ活動スタート(テニスクラブ)

2日連続の夏日となった今日、今年度初めてのクラブが行われました。

5時間目が終わると、友達と連れ立って活動場所へむかう5,6年生。

校庭や体育館、図工室にプールに理科室など学園内の様々な場所からにぎやかな声が聞こえてきます。

テニスクラブでは部長・副部長を決め、準備運動から始まりました。

初めての子も、2年目の子も、習っている子も、今日からみんな一緒にスタートです!

授業スタート

始業式・入学式が終わり、本日から授業スタートとなりました。

各クラスで、先生から話があったり、自己紹介をしたりしました。

新年度のスタートはどの子も良い緊張感の中で、過ごしていました。

1年生の子どもたちも元気に登校をしました。初めてがいっぱいの学校生活。子どもたちの生き生きとした表情が印象的でした。

休み時間は、精一杯遊ぶ森村っ子たち。

森村学園初等部の校舎に子どもたちの元気な声が戻ってきました。

2022年度入学式が行われました

4月8日(金)、春の優しい光に包まれて、新しい森村っ子が仲間入りしました。

体育館入り口には今日の日に寄せられた数多くの祝電が掲示されました。

新1年生の座席には、2年生が1年生のために図工の時間に作ったペンダントが置かれています。

新1年生の座席には、2年生が1年生のために図工の時間に作ったペンダントが置かれています。

思いを込めて作っている姿が目に浮かぶよう。

壇上には久しぶりに創立者、森村市左衛門翁(森村っ子は”お髭のお爺さま”と呼んでいます)の御像が置かれました。

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、在校生全員の出席はできませんでしたが、在校生代表として6年生の校歌合奏団と「呼びかけ」の児童が参列しました。

新1年生が揃い、入学式が始まりました。

校長先生から、1年生に向けて挨拶がありました。

1年生の担任と担任助手、続いて1年生に関わる専科教員が紹介されました。

2年生のお祝いメッセージの動画が上映されました。入学セットの中に入っているカードには2年生が育てた朝顔の種が入っていることが紹介されました。何色の花が咲くかはお楽しみだそうです。

6年生による「呼びかけ」が行われました。来週からの学校生活では、6年生をはじめ、たくさんの森村っ子たちが、1年生の皆さんが早く学校生活に慣れるようにと、いろいろな場面で助けてくれるにちがいありません。

入学式の後、学園の松本理事長から保護者の皆様へ挨拶がありました。

新1年生は担任と一緒に記念撮影へ向かいました。広い校庭で、太陽の眩しさに目を細めながらの記念撮影です。制服もまだ大きめで可愛らしい1年生。あどけない表情で並ぶ子どもたちのバックには中高等部の校舎が見えます。今から6年後、一人ひとりがどんな成長をしているだろうか、とふと思いました。2011年、ブータンの国王ワンチュク国王が日本に来日した時、青年の集いでブータンに伝わる逸話をお話しされたのを思い出しました。「龍は経験を食べて大きく成長します。私たち一人ひとりの中に、”人格”という名の龍が存在しているのです。ブータンでは一緒に喜びや悲しみを分かち合える人間関係を最も大切にします。その基本形は家族です。」校長は常々、学校が子どもたちにとってセカンドプレースとなるようにと願い、授業や子どもたちの学校生活において様々な場面で教職員の意識を高め、実践しています。これからの長い学園生活において、子どもたちが経験する様々な経験が一人ひとりの成長の糧となりますよう、子どもの心に寄り添いながら、教職員一丸となって進んで参りたいと思います。

おめでとう!1年生!

2022年度始業式が行われました

4月7日(木)、2022年度の始業式がメディアルームからのZOOMの中継で行われました。最初に、校長先生から今年度の始まりにあたって人との人とを結ぶ挨拶の大切さについて、それは校訓の3つの言葉の中の「親切」につながっていくこと等を話されました。続いて教頭より登下校でのマナーを含めて、交通安全について意識を高めてくださいとのお話がありました。

sigyousiki.mp4をダウンロード

登校時、子どもたちは久しぶりにお友達と会って楽しそうな表情でいっぱいでした。クラス替えがあった学年は朝から玄関でワクワクドキドキ。新しい出会いにときめく春の1日でした。

2021年度3学期修業式が行われました

3月22日(火)、3学期の終業式(修了式)が行われました。校長先生のお話の後、今年度をもって退職されるお二人の先生からのお別れのご挨拶をいただきました。

20220322.mp4をダウンロード

4月からは学年が一つ上がる森村っ子たち。クラス替えのある学年もあります。楽しみですね。

今年度もホームページの「今日の森村っ子」をご覧いただき、ありがとうございました。次年度も、日々の学校生活の様子をお伝えしてまいります。どうぞお楽しみに!

(今年度の更新担当は初等部広報部担当11名で行いました。春休みは更新の回数は少し減りますことをご了承ください。)

KWN日本コンテストでTeam 2021の作品が最優秀作品賞を受賞しました!

KWN日本コンテスト2021 でTeam 2021(5年生有志)の作品が最優秀作品賞を受賞しました!

2021年度,5年生有志と3年生、4年生の合計8チームでSDGsをテーマにした映像コンテストに取り組みました。このコンテストはパナソニック株式会社が主催するKWN日本コンテストです。Team 2021は最優秀作品賞・伝統発見賞,そして3年藤組チームが佳作ということでそれぞれ入選を果たしました。

KWN日本において,森村学園初等部は2010年に初参加して以来,2010年・2014年~2021年の合計10回,KWN日本コンテストで部門賞を受賞しています。そして今回の受賞で4年連続の最優秀作品賞となりました。

これまでの森村学園初等部の取り組みはこちら。

およそ10年もの間,初等部の子ども達は楽しみながらも真摯に取り組んできました。

しかし,このような長い期間活動を続けることが出来たのは,森村学園初等部やその保護者の協力,そして活動を通じて得られたたくさんの人々との出会いや支えに他なりません。

また,こうして素晴らしい賞を取ることが出来たのは,今の子どもたちの努力もありますが,それ以上にこれまでの初等部チームの子どもたちの努力や取り組み,そして他の学校や団体の子どもたちの素晴らしい作品があったからこそだと思っています。

KWN運営事務局のスタッフ皆様にも大変お世話になりました。本当に有り難うございました。

【Team 2021担当教員のコメント】

今年度の作品のテーマは「地域の地場産業を未来に伝える」という小学生にしては少し難しいテーマでしたが、自分達で探し、自分達で取材して深めていく中で、自分達の伝えたい視点が固まってくる様子が私自身も大変勉強になりました。

また産業を後世に残していくというと製品の売り出し方や生産方法などの方についつい目が行ってしまいますが、子どもたちはチームで話し合う中で、産業を支える職人さんにフォーカスを合わせていく方向を目指しました。私にはない発想でした。

しかし何度も横浜港の方へ子どもたちと足を運び、職人さんにたくさんお話しを伺う中で私も胸が熱くなるような物語を聞けたことは私にとっても大きな財産となりました。子どもたちはあらゆる取材先で本当に良くして頂き、スカーフの染色体験、捺染体験、さらには巻き方のアレンジメント教室まで学ぶことができました。関係者の方々、取材にご一緒した保護者の方々に深く感謝申し上げます。

最優秀作品賞受賞の瞬間、お守り代わりにスカーフを巻いた子どもたちは喜びを爆発させていました。それだけ思い入れの強い作品です。この作品が次は12月に行われるグローバルサミットでたくさんの方に見ていただけることは本当に幸せなことです。

Team 2021担当

コンテスト結果発表・実際の作品はこちら。

第110回森村学園初等部卒業証書授与式

3月19日(土)、第110回卒業式が行われました。

前日夜の雨はすっかり上がり、生まれたての特別な朝は柔らかい日差しに包まれていました。

前日夜の雨はすっかり上がり、生まれたての特別な朝は柔らかい日差しに包まれていました。

開式前の会場です。1年生の時から6年生までの音楽会での演奏がBGMとして流れていました。あどけなかった1年生の時の可愛らしい歌声から、変声期を迎えた歌声まで、子どもたちの6年間の成長の道筋を感じていただけたのではないでしょうか。

開式前の会場です。1年生の時から6年生までの音楽会での演奏がBGMとして流れていました。あどけなかった1年生の時の可愛らしい歌声から、変声期を迎えた歌声まで、子どもたちの6年間の成長の道筋を感じていただけたのではないでしょうか。 音楽科の教員の弾く「卒業式行進曲」に合わせて6年生が入場し、卒業式が始まりました。新型コロナ感染拡大防止のため、在校生の参加はできませんでしたが、5年生の「校歌合奏団」のメンバーと在校生代表の言葉を述べる児童22名が参列しました。5年生の合奏団のメンバーは、この日のために休み時間などを使って練習に励み、臨みました。5年生の「校歌合奏団」による合奏に合わせて、小さめの声で校歌を歌いました。

音楽科の教員の弾く「卒業式行進曲」に合わせて6年生が入場し、卒業式が始まりました。新型コロナ感染拡大防止のため、在校生の参加はできませんでしたが、5年生の「校歌合奏団」のメンバーと在校生代表の言葉を述べる児童22名が参列しました。5年生の合奏団のメンバーは、この日のために休み時間などを使って練習に励み、臨みました。5年生の「校歌合奏団」による合奏に合わせて、小さめの声で校歌を歌いました。

<卒業証書授与>

校長から119名一人ひとりに卒業証書が手渡されました。校長の隣で証書を手渡すのは、かつて4年生までお世話になった旧担任の先生です。

校長から119名一人ひとりに卒業証書が手渡されました。校長の隣で証書を手渡すのは、かつて4年生までお世話になった旧担任の先生です。

<記念品授与>

各クラスの代表児童が記念品を受け取りました。

<校長式辞>

<校長式辞>

卒業にあたって、6年生へお祝いの言葉が述べられました。SDGs、誰一人取り残さない世界の実現には、人の気持ちを大切にすること、人と人が手を携えて繋がっていくことが大切である、と子どもたちにメッセージを送りました。

<送辞>

在校生代表児童が6年生へお祝いの言葉を述べました。

<答辞>

<答辞>

卒業生代表児童によるお別れの言葉が話されました。

<卒業生退場>

<卒業生退場> 在校生児童が歌う「卒業式行進曲」の歌の録音に合わせて、卒業生が退場しました。

在校生児童が歌う「卒業式行進曲」の歌の録音に合わせて、卒業生が退場しました。

卒業式の後、体育館で児童の企画による「謝恩会」が短い時間行われました。6年間の成長を綴ったスライドショーや、先生たちの小さい頃の写真を使った「誰でしょうクイズ」、歌のプレゼントなど、楽しい企画がいっぱいの和やかな時間を過ごしました。スライドショーや動画は子どもたちが全部、学校のiPadを使って作りました。学校の中で一番長い時間ICTに触れてきた学年だけあって、本当に上手に動画を完成させていて驚きました。

英語の先生の話では、イギリスでは「卒業式」は大学のみで、小学校では行われていない、とのことでした。日本は昔から「節目」を大切にする文化があります。24節気(中国より伝来)、節句など、豊かな自然を暮らしに織り込んできました。人の一生にはさまざまなステージがあり、人それぞれ異なります。今日卒業の日を迎えた子どもたちも、この先、大学、社会人と世界を広げていくにあたって、幾つもの友人との別れ道があるでしょう。そんな時、人と人を繋ぐのは、同じ人生の節目を共有した記憶や共に過ごした思い出など、心の底に重ねてきた気持ちだったりするものなのではないでしょうか。 学園の校訓である「正直・親切・勤勉」の言葉はそれぞれ副文が添えられています。

学園の校訓である「正直・親切・勤勉」の言葉はそれぞれ副文が添えられています。

正直:「誠実であることを最上とし、偽りのない人であれ。」

親切:「あたたかき心をもち、行動する人であれ。」

勤勉:「人の力は無限に進む。学び続ける人となれ。」

簡単なようでいて実は実行するのが難しい森村学園の校訓。この課題は先生たちからの最後の宿題です。

困難なことに出会った時、悩んだ時、決断しなければならない時、きっとこれらの言葉はその先の道をまるで道標のように、ほのかな光で照らしてくれるはずです。

105期生となった6年生の皆さん、そしてご家族の皆様、ご卒業おめでとうございます。

卒業生とご家族の皆様のご健康とこれからのご活躍を心よりお祈りしております。

クラブ活動 サッカークラブ6年生 対 教職員

毎年恒例のサッカークラブ6年生と教職員の試合が行われました。

対外試合ができなかった2年間の思いをこめて試合に臨みました。

運動が得意な先生も、普段は運動のイメージのない先生も

たくさんの先生が参加して行われました。

サッカークラブ以外の子どもたちも大注目の中、試合がすすみます。

サッカークラブの子どもたちは8人交代なしの厳しい状況です。

結果は1‐7で教職員チームの勝利

結果よりも楽しむことが大切です。

初めてのクラブ内以外での試合。

独特の緊張感の中、6年生は力を出し切り、悔いのない試合ができたのではないでしょうか。

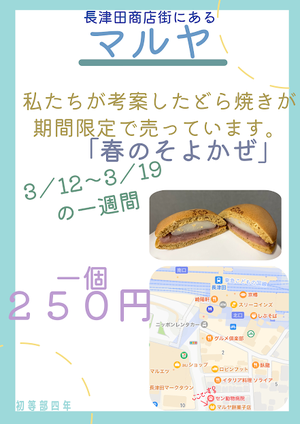

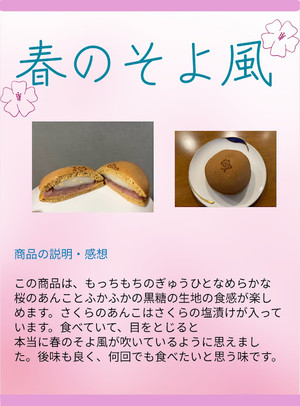

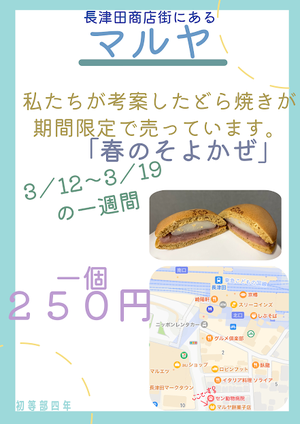

4年生 総合 「マルヤ餅菓子店さんとのコラボレーション」

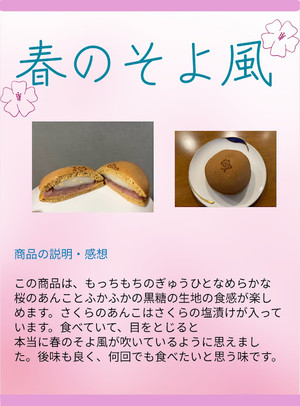

総合の時間に、長津田商店街のお店とコラボレーションして、「長津田商店街を盛り上げようプロジェクト」に取り組んでいました。この度、マルヤ餅菓子店さんのご協力を得て、子どもたちが考えたどら焼きが商品されました。今まで、商品のアイデアを企画し、プレゼンしてきて、修正して、その繰り返しを経て、ようやく形になりました。

販売期間は3月12日(土)~19日(土)、商品名は「春のそよ風」です。価格は250円(税込み)です。

桜の塩漬け入りの桜あんと求肥を黒糖入りの生地ではさんだどら焼きです。どら焼きの表面に桜の焼き印も押されていて、この季節にぴったりの商品が出来上がりました。食べていると、ほのかに香る桜が春風に乗って鼻を通り抜け、春の到来を感じます。

(完成した商品です)

(完成した商品です)

(宣伝用ポスター)

(宣伝用ポスター)

子どもたちはポスターや動画を作り、初等部だけにとどまらず、幼稚園や中高にも宣伝しました。

(店頭用ポスター)

(店頭用ポスター)

(値札)

(値札)

店頭にも自分たちで作った商品紹介のポスター、値札をはりました。実際にお店に売られている光景を見ると、とても感動しました。多くの方に召し上がっていただき、「おいしい!」という反響をいただきました。中には「桜あんが苦手だけど本当においしかった」「どら焼きあまり食べないけど、これはもっと食べたくなる」などという言葉をいただくほど、おいしいものになっております。

(商品が並べられ、販売されている様子)

(商品が並べられ、販売されている様子)

ご協力いただいたマルヤさんに感謝を申し上げるとともに、多くの方に、子どもたちが考えた味を楽しんでいただけますと幸いでございます。個人的にはマルヤさんのお団子がとてもおいしくて、お店を伺うと必ず買ってしまいます。どら焼きもおいしいですが、ぜひお団子もご購入されてみてください。ハマること間違いなしです!マルヤさんは長津田駅北口徒歩2~3分のところにございます。

新1年生の座席には、2年生が1年生のために図工の時間に作ったペンダントが置かれています。

新1年生の座席には、2年生が1年生のために図工の時間に作ったペンダントが置かれています。

前日夜の雨はすっかり上がり、生まれたての特別な朝は柔らかい日差しに包まれていました。

前日夜の雨はすっかり上がり、生まれたての特別な朝は柔らかい日差しに包まれていました。 開式前の会場です。1年生の時から6年生までの音楽会での演奏がBGMとして流れていました。あどけなかった1年生の時の可愛らしい歌声から、変声期を迎えた歌声まで、子どもたちの6年間の成長の道筋を感じていただけたのではないでしょうか。

開式前の会場です。1年生の時から6年生までの音楽会での演奏がBGMとして流れていました。あどけなかった1年生の時の可愛らしい歌声から、変声期を迎えた歌声まで、子どもたちの6年間の成長の道筋を感じていただけたのではないでしょうか。 音楽科の教員の弾く「卒業式行進曲」に合わせて6年生が入場し、卒業式が始まりました。新型コロナ感染拡大防止のため、在校生の参加はできませんでしたが、5年生の「校歌合奏団」のメンバーと在校生代表の言葉を述べる児童22名が参列しました。5年生の合奏団のメンバーは、この日のために休み時間などを使って練習に励み、臨みました。5年生の「校歌合奏団」による合奏に合わせて、小さめの声で校歌を歌いました。

音楽科の教員の弾く「卒業式行進曲」に合わせて6年生が入場し、卒業式が始まりました。新型コロナ感染拡大防止のため、在校生の参加はできませんでしたが、5年生の「校歌合奏団」のメンバーと在校生代表の言葉を述べる児童22名が参列しました。5年生の合奏団のメンバーは、この日のために休み時間などを使って練習に励み、臨みました。5年生の「校歌合奏団」による合奏に合わせて、小さめの声で校歌を歌いました。 校長から119名一人ひとりに卒業証書が手渡されました。校長の隣で証書を手渡すのは、かつて4年生までお世話になった旧担任の先生です。

校長から119名一人ひとりに卒業証書が手渡されました。校長の隣で証書を手渡すのは、かつて4年生までお世話になった旧担任の先生です。 <校長式辞>

<校長式辞>

<答辞>

<答辞> <卒業生退場>

<卒業生退場> 在校生児童が歌う「卒業式行進曲」の歌の録音に合わせて、卒業生が退場しました。

在校生児童が歌う「卒業式行進曲」の歌の録音に合わせて、卒業生が退場しました。 学園の校訓である「正直・親切・勤勉」の言葉はそれぞれ副文が添えられています。

学園の校訓である「正直・親切・勤勉」の言葉はそれぞれ副文が添えられています。

(完成した商品です)

(完成した商品です) (宣伝用ポスター)

(宣伝用ポスター) (店頭用ポスター)

(店頭用ポスター) (値札)

(値札) (商品が並べられ、販売されている様子)

(商品が並べられ、販売されている様子)