防災朝礼

本日3月11日は、11年前に東日本大震災のあった日です。

全学で防災朝礼をおこないました。校長先生から防災についてのお話を、Zoomで各教室へ放送しました。

「学校には3日間全生徒が泊まれる準備があるため、万が一の場合も安心してください」とお話がありました。

命を守るためにはどうしたら良いのか、今日は各教室で話し合いが行われます。

2022年3月11日 (金)

本日3月11日は、11年前に東日本大震災のあった日です。

全学で防災朝礼をおこないました。校長先生から防災についてのお話を、Zoomで各教室へ放送しました。

「学校には3日間全生徒が泊まれる準備があるため、万が一の場合も安心してください」とお話がありました。

命を守るためにはどうしたら良いのか、今日は各教室で話し合いが行われます。

2022年3月 8日 (火)

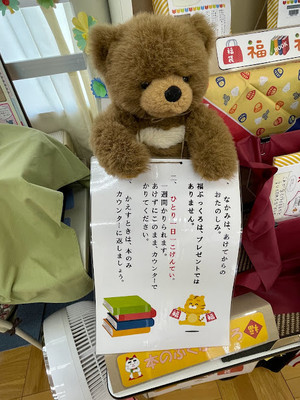

森村学園初等部図書室、通称、もりむライブラリーでは、現在、「福ぶっくろ」貸し出しキャンペーンを実施中です。

いろいろな

本と出会ってほしいという願いから、図書委員と司書教諭が考えた企画です。

本の外側に、その本のテーマのみはってあり、中身は、空けてみないとわからない ワクワクさも味わえます。

授業中、本の貸し出しにやってきた、1年生も興味津々。

さっそく手にっとって、福ぶっくろを借りていきました。

お家に帰って、空けてビックリ! 新しい本との出会いが楽しめたかな?

2022年3月 3日 (木)

いよいよ卒業を迎える6年生は、家庭科の時間に全員で卒業制作に取り組みました。

「パッチワークで校歌」

1年生最初の音楽授業で習った校歌。

入学式・卒業式・始業式・終業式と、これまで何度もお式のときにピアノの伴奏とともに斉唱していた校歌。

しかし、コロナ禍のこの2年間は、式に参列して歌う機会がなくなっていました。

家庭科の授業では一人が校歌の一文字を担当し、パッチワーク作りに取り組みました。

フェルトで文字型を丁寧に切り、好きな布を選び、一針一針心を込めて波縫いで仕上げていきました。

裁縫の得意な女子は、自分の文字が終わると校歌の歌詞に登場する風景や植物のピースを仕上げていました。

6年生全員による校歌ができあがりました。6年生みんなの歌声が聞こえてくるようです。

2022年3月 1日 (火)

体育の授業でバスケットボールに取り組んでいます。

子どもたちは授業だけでなく、休み時間も夢中になって練習しています。

「パスがうまくいって、パスした子がシュートを決めると嬉しい!」

「ドリブルでうまく抜けると気持ちいい!」

ドリブルやシュートが得意な子、周囲が良く見えていてパスが上手な子、ディフェンスに集中している子・・・

バスケットもチームプレーですから、それぞれの役割を果たしながら協力して取り組んでいってほしいです。

2022年2月28日 (月)

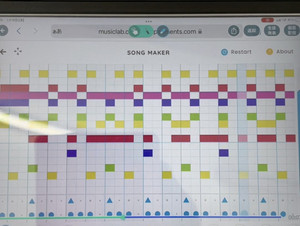

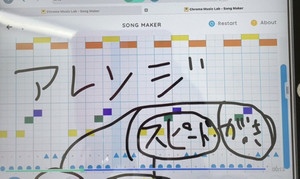

4年生は、先週まで教科書の「いろいろな音階の音楽」を学んできました。「さくらさくら」「ソーラン節」「沖永良部のこ守唄」の音楽に固有の音階を抽出し、それを使ってiPadアプリChrome music labで3つの音楽を作成しました。

今日は自分で作った音楽を聴き比べ、どんな違いがあるか、音楽の持つ雰囲気やイメージを自分の考えをまとめました。明らかに沖永良部のこ守唄だけ音楽の音色や性格が違う!と多くの子どもたちは気づいた様子。すべて日本国内の音階であるのに、こんなにも違いがあることに驚きました。

2022年2月22日 (火)

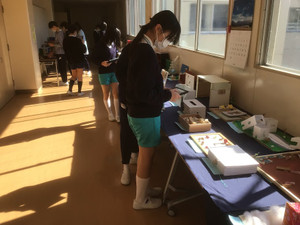

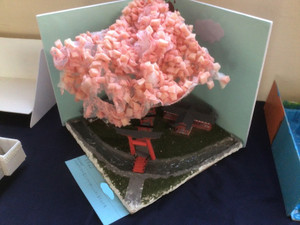

6年生の長期課題である「オリジナルプラン(立体作品)」を視聴覚室前の廊下に展示しました。2学期の後半から作り始めましたが、途中オンライン授業が入り、制作が中断してしまいました。作品のサイズ、使う道具や機械などを考えると、学校でしか作ることができませんでした。ようやく完成し、展示することができました。

時間をかけて制作計画を立て、6年間で身につけた道具の扱い方や機械の技術を駆使して、自分が作りたい立体を作りました。木材や布、針金やダンボールなどを素材として使い、巨大な机、本棚、街や庭園のジオラマ、ボードゲーム、ガチャポンマシーン、プロレスリング、人形、乗り物など多様な作品が出来上がりました。展示された作品は、休み時間に通りがかった子どもたちが、興味深々に鑑賞しました。6年生は、授業で鑑賞の時間を設け、じっくりと観ることができました。

2022年2月21日 (月)

3学期に入ってからバスケットボールに取り組んでいます。オンラインの授業では、ディフェンスの基本姿勢と動きを確認しました。また、チーム毎にリーダーを中心として作戦会議も行いました。

体育館では、作戦を立てて試合を行い、自分たちの試合の様子を撮影して次の試合へ生かすように練習を重ねていっています。

プレーにもスピードが出てきました。

個々のレベルアップとともに、チームプレーがうまくいくと得点に繋がっていきます。

休み時間にも多くの人が体育館へやってきて練習をしている様子が見られます。楽しみながらみんなで上達していけると良いですね。

2022年2月15日 (火)

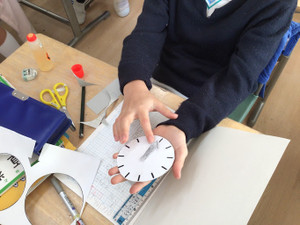

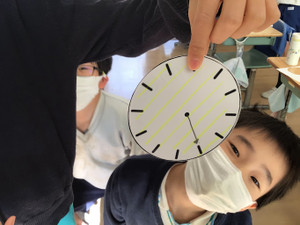

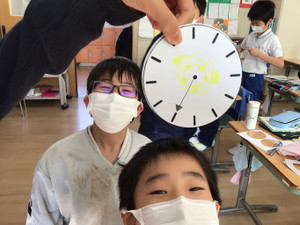

4年生の算数では、「変わり方」という単元を学習しています。その中で「不思議な時計」という題材を扱いました。

裏のオレンジの時計

裏のオレンジの時計

白い時計(表)が12時を指しているとき、オレンジの時計(裏)にすると2時を指しています。では、表が3時の時は、裏は何時というように、裏の時計が何時を示しているかを当てます。時差に注目すると2時間なので、裏は5時だ。という予想を全員が立てていました。しかし、裏は時です。「えっ?」「先生、また仕組んだでしょ。」と驚きと疑いが交錯する中、第2問を出すと、答えが割れます。ここではまだ、この不思議がわかってないようです。

「子どもたちはえっ!?という反応でした。」

「子どもたちはえっ!?という反応でした。」

表7時の時は、裏も7時、表4時の時は、裏は10時…しばらくデータを集めると「あっ!」「わかった!」と、ひらめいた子が出てきました。「白い時計+オレンジの時計=14になる」という決まりを見つけたようです。しかし、1つだけおかしい場面があります。それは、表で1時、裏は1時…と?がともります。するとある子が「1時は13時ともいうから、13時にすると見つけた決まりが使えるよ」と機転を利かせた発言をしました。また、別の子は「裏返すと鏡になって、そこから2時間進むとオレンジの時計がわかる」と、さっき使えなかった時差をうまく使って解いていました。

2時間目は、裏の時計の時差を3時間にしました。前時の学習で見つけた決まりが今回も使えるようで、子どもたちはあっという間に答えを出せるようになりました。このように、たくさんのデータが集まった時は、情報を整理して、見やすい形にまとめると、決まりや法則が見えてきます。また、式にすると、「もし○○だったらどうなるか」とすぐに求めることができます。整理整頓は算数の大切な力の一つです。そして、自分たちでも不思議な時計を作りました。お互いに問題を出し合って不思議な時計を楽しみました。下の写真はある子が作った不思議な時計です。

2時間目は、裏の時計の時差を3時間にしました。前時の学習で見つけた決まりが今回も使えるようで、子どもたちはあっという間に答えを出せるようになりました。このように、たくさんのデータが集まった時は、情報を整理して、見やすい形にまとめると、決まりや法則が見えてきます。また、式にすると、「もし○○だったらどうなるか」とすぐに求めることができます。整理整頓は算数の大切な力の一つです。そして、自分たちでも不思議な時計を作りました。お互いに問題を出し合って不思議な時計を楽しみました。下の写真はある子が作った不思議な時計です。

「表が12時の時は」

「表が12時の時は」 「裏が5時です。」

「裏が5時です。」

「表が7時だったら」

「表が7時だったら」

「裏は10時です。」

「裏は10時です。」

では、表が9時だったら、裏は何時になると思いますか?

2022年2月 9日 (水)

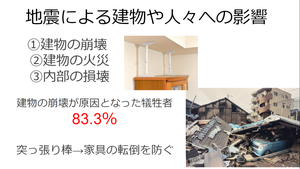

5年生は「自然災害」をテーマにGoogleスライドを作成しています。

Googleスライドを使った共同編集は5月末に一度行いました。

なぜ同じことを繰り返し行うかというと、子どもたちに成長を実感してほしいからです。

子どもたちは授業の中で社会科的視点や知識、情報活用能力、表現力などをみがいてきました。

半年以上前の自分たちと見比べた時にどれだけ成長しているのか。

その実感が子どもたちの意欲につながってほしいと思います。

さて、今回は「自然災害」というテーマで取り組んでいますが、気をつけなければならないのが、理科の学習と混同しないことです。

テーマだけを見ると「自然災害のメカニズム」に目がいきがちです。社会の学習で取り組むので社会的な視点が必要になります。具体的には…

「大雪が発生することが多い地域ではどのような対策をしているのか」

「台風が頻繁に訪れる沖縄と首都圏ではどんな違いがあるのか」

「自然災害の被害と復興」

といったように、自然災害そのものではなく、「自然災害が社会にどのように影響しているのか」という視点を持つことが必要です。

またグループで行うからには、それぞれの子の得意な分野(知識・デザイン・発表など)を活かしたプレゼンテーションを行い、グループ内の友だちからも多くを学ぶ機会になることを期待しています。

2022年2月 7日 (月)

KWN* JAPAN 2021 で森村学園初等部 Team2021の作品「Present-未来へ繋ぐ芸術のリレー-」が最優秀作品賞にノミネートされました!

2021年度は5年生有志と3年生3クラス、4年生3クラスの合計7チームでSDGsをテーマにした映像制作に取り組みました。その中で5年生有志で結成したTeam2021は横浜の地場産業である「横浜スカーフ」にクローズアップし、伝統の継承をテーマにした作品が見事小学生部門最優秀作品賞にノミネートされました。

(細かな光の加減にもこだわって撮影しています)

(100年前の織機や養蚕のシーンを表現しようとしています・作品中ではどんな感じになったのでしょうか)

(10秒程度のシーンにもこれだけのスタッフがかかわり、創意工夫しています)

企画から取材まで8ヶ月ほどかけて制作してきました。子どもたちの作品を以下のリンクよりご覧いただけますと幸いです。

KWN日本コンテスト2021はこちら。

KWN JAPANにおいて,森村学園初等部は2010年に初参加して以来,2010年・2014年~2021年の合計10回,KWN Japanコンテストで部門賞を受賞し、日本代表として参加した2019年のグローバルコンテストではBest Teamwork Award、2020年・2021年のグローバルサミットではKids Awardを受賞しています。

*Kid Wittness News(KWN)はパナソニック株式会社が1989年にアメリカではじめ、現在ではグローバルに展開する小・中・高等学校 レベルの子どもたちを対象とした教育支援プログラムです。映像制作活動を通じて、創造性やコミュニケーション能力を高め、チームワークを養うことを目的としています。

TEL: 045-984-2509