オンライン授業

初等部は現在、新型コロナウィルスの感染拡大の状況を鑑み、全学年でオンライン授業を実施しています。

その様子をいくつかお届けしたいと思います。

1年生は英語の授業です。

身振りを交え、All Englishで行っていました。

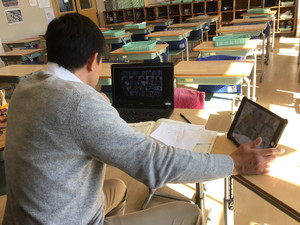

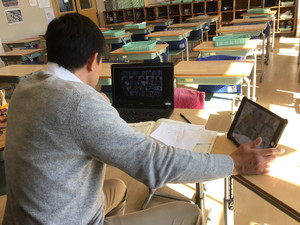

2年生の算数の授業です。

黒板の板書をiPadで映しながら授業をしています。

6年生の算数の授業です。

離れた場所からでもお互いの顔を見合うことで、繋がりを感じられます。

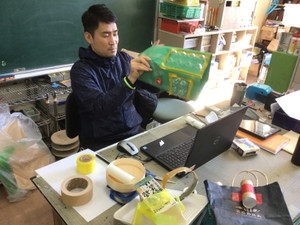

5年生の英語はメディアルームから行っていました。

大画面の液晶テレビに映し出される英語クイズに取り組んでいました。

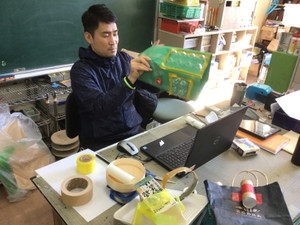

3年生の図工の授業です。

家庭にあるものを使い、工作を楽しんでいました。何ができるのかな?

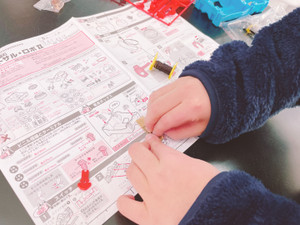

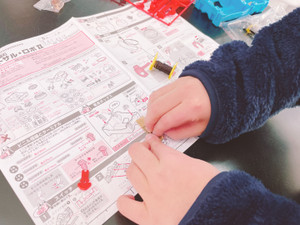

5年生理科 100回巻き電磁石

1月31日(月)、5年生の理科の授業では、電磁石を作成していました。

理科の実験キットを机の上いっぱいに広げて作っています。

ビニル導線を切って、先の方のビニルを剥がし、ヤスリをかけます。

ビニル導線を切って、先の方のビニルを剥がし、ヤスリをかけます。

エナメル線を100回巻いて、「100回巻き電磁石」を作っているのです。

エナメル線を100回巻いて、「100回巻き電磁石」を作っているのです。

ものすごい数のパーツ。「あれ?一つなんだか見当たらない?!」なんてことになりそうな感じがしますが、そこは5年生。作り終えたパーツは転がらないところにちゃんと保管しながら作業を進めていました。

ものすごい数のパーツ。「あれ?一つなんだか見当たらない?!」なんてことになりそうな感じがしますが、そこは5年生。作り終えたパーツは転がらないところにちゃんと保管しながら作業を進めていました。

前の教卓で、教員と横一列に並んで黙々と作業している子どもたちがいました。

前の教卓で、教員と横一列に並んで黙々と作業している子どもたちがいました。

「これは休みの人の分なんだよ。元気になって出てきたら、すぐ実験できるように代わりに作っているんです。」

みんなで楽しい実験ができる日が楽しみですね。

1年生 放課後遊び

1年生は、2学期から放課後遊びが出来ます。

6時間目の時間帯で、ご家庭から遊んでよいというお届けのあった子が遊べます。

木曜日は、2年生が6時間目まで授業があるので、1年生だけの放課後遊びの時間があります。

中庭で・・・

ドッジボールをしたり

斜面で遊んだり

砂場で遊んだり

室内でも…

図書室にも行けます。

司書の先生に本の相談も出来ます。

それぞれ、楽しい時間を過ごして、放課後を過ごして、お家に帰ります。

6年音楽「箏を演奏しよう」

毎年、三学期になると音楽室からお箏の音が聞こえてきます。

我が国の伝統楽器「箏」に触れる学習です。

箏は、奈良時代ごろに唐から伝えられた楽器で、13本の絃を支える柱を動かして調絃します。

昨年初めて基本奏法を学んだ子どもたち。「一年ぶりだから弾けるかなぁ。」と言いながら

音楽室へ出かけて行きましたが、お箏の準備を始めると・・・心配無用。ちゃんと指が覚えてくれていました。

今年は「さくらさくら」の二重奏バージョンを合奏します。

10面のお箏を交代で練習し、待っている子ども達はipadのソフトを使ってはじく絃の指使いを練習しています。

寒中の寒さを忘れさせてくれる「さくらさくら」の二重奏が、もうすぐ聴こえてくるでしょう。

正門の紅梅も開き始めました。厳しい寒さももう少しの辛抱ですね。

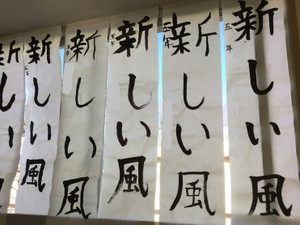

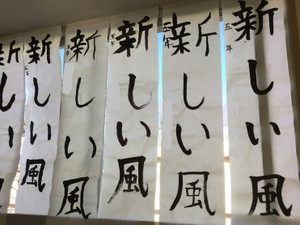

5年生「書き初め」

遅ればせながら、5年生で書き初めを行いました。

3学期が始まりすぐに高尾林間学校へ出発したため、遅れての実施となりました。

課題は「新しい風」。

半紙ではなく、長い紙に書きます。

長い紙に書くのに悪戦苦闘している子もいました。

書き上げた作品に満足気な表情を見せてくれました。

2022年の書き初め、どの子も集中して取り組んでいました。

2年生音楽「和太鼓のリズムを作ろう」

2年生は今、教科書に載っている「村まつり」という歌を中心に、和太鼓の演奏に取り組んでいます。

今日はその1回目です。歌を練習した後、リズムパターンを2つ、iPadの中のアプリ、ロイロノート・スクールを使って作りました。八分音符の旗が上手にかけるよう、何度も書き直している人もいました。次の時間はさらに2つのリズムパターンを作成します。

初等部には太鼓クラブがあり、和太鼓を多く持っています。毎年、太鼓クラブの立派な太鼓を借りて2年生は練習させてもらっています。

「ドンドコ ドドンコ ドンドンドン!」

かっこよく、力強く演奏できるといいな。

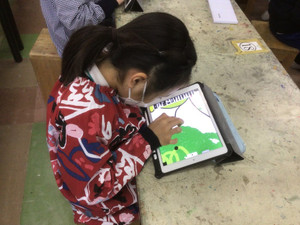

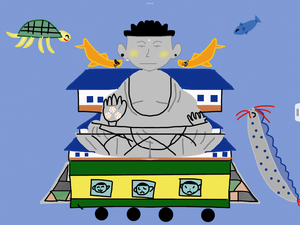

図工「ご当地キャラクターデザイン」

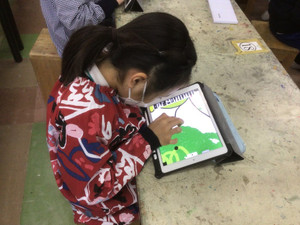

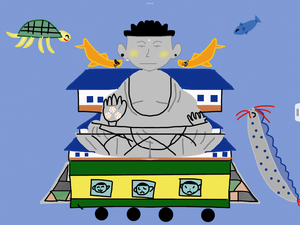

4年生の図工では、自分が住んでいる、または昔住んでいた市区町村、家族の出身地など、自分にゆかりのある場所についてipadを使って調べ、その土地の良さが人に伝わるようなキャラクター(ゆるキャラ)を、描画アプリでデザインしてもらいました。

まずは自分にゆかりのある市区町村の特産や観光、名物について調べました。神奈川や東京だけではなく、地方を調べる子も多かったです。その土地の観光、特産物にはどんなものがあるのか、有名なものから無名なものまで、インターネットで調べるとたくさんの情報が出てきます。調べるだけではなく、実際に自分がその土地で体験したことや、味わったものからイメージを膨らませていきました。

スケッチ―ズというアプリを使ってキャラクターを描きました。静岡県浜松市を調べた子は、天然記念物のアカウミガメをベースに、お茶や富士山、つつじの花をミックスして描いていました。提出後に、一人ずつ発表をしてもらいました。自分に関係のある土地のキャラクターなので、子どもたちは良さを分かってもらおうと、丁寧に説明をしてくれました。周りから出た質問に、答えながら進めていきました。子どもたちのキャラクターはよく考えられており、その土地へ行ってみたいと思わせるような作品と発表でした。

2年生 体育「アスレチックあそび」

今日の体育では、体育館のステージを使ってアスレチックあそびをしました。跳び箱に取り組む前の感覚をつかむことと、からだつくりを目的として行いました。

ロイター板で開脚ジャンプ3回→助走をつけてステージに跳び上がる→ステージからセーフティーマットにダイナミックにジャンプ!

ねらった場所に着地するように、セーフティーマットに円を書きました。上手く着地できるようにゲーム感覚で楽しみました。

ステージからのジャンプは少しスリルがあるけれど、ふかふかマットに着地するのは気持ちよくて楽しい!

青と黄色の台を4つつなげて、開脚とび4連続をリズムよく跳びました。

4つの場所を順番にめぐりながらチャレンジしました。楽しみながらいろいろな感覚を身につけていってほしいと思います。

第3学期 始業式・新春コンサート

昨日の大雪で一面の銀世界。3学期は雪の幕開けとなりました。子どもたちは雪が積もっていることによろこびながらも、足元が滑りやすいので慎重に歩いて登校していました。 3学期も始業式はZOOMで行いました。校長先生から2つお話がありました。1つ目は「学校を楽しく過ごしてほしい」、2つ目は「自分の気持ちを人に言う」ということです。そのように過ごすためには、自分から進んで動いたり、周りの人のことを考えた言動が大切です。みんな真剣にお話を聞いていました。進級や卒業まで残りの登校日はおよそ50日です。一日一日を大切に過ごしてほしいと思います。

3学期も始業式はZOOMで行いました。校長先生から2つお話がありました。1つ目は「学校を楽しく過ごしてほしい」、2つ目は「自分の気持ちを人に言う」ということです。そのように過ごすためには、自分から進んで動いたり、周りの人のことを考えた言動が大切です。みんな真剣にお話を聞いていました。進級や卒業まで残りの登校日はおよそ50日です。一日一日を大切に過ごしてほしいと思います。 始業式が終わった後、4・6年生は新春コンサートで和太鼓を鑑賞しました。積雪のため、開演が40分程度遅れてしまいましたが、無事幕が明けました。和太鼓は、世界最古の打楽器と言われており、なんと縄文時代から存在したそうです。また、和太鼓の種類によって音の違いを楽しんだり、手をたたいてリズムを奏でたりと、見ているだけでなく一緒に参加して、舞台を盛り上げました。和太鼓が放つ音に圧倒され、身体全体で音を感じることができました。

始業式が終わった後、4・6年生は新春コンサートで和太鼓を鑑賞しました。積雪のため、開演が40分程度遅れてしまいましたが、無事幕が明けました。和太鼓は、世界最古の打楽器と言われており、なんと縄文時代から存在したそうです。また、和太鼓の種類によって音の違いを楽しんだり、手をたたいてリズムを奏でたりと、見ているだけでなく一緒に参加して、舞台を盛り上げました。和太鼓が放つ音に圧倒され、身体全体で音を感じることができました。

和太鼓チーム「暁」の皆様、素敵な演奏をありがとうございました。

和太鼓チーム「暁」の皆様、素敵な演奏をありがとうございました。

2学期終業式

12月22日(水)、2学期の終業式が行われました。コロナ感染防止のため、メディアルームからZOOMを使っての中継で行われました。電子黒板に校長先生の姿が映し出されると子どもたちは背筋を伸ばして話を静かに聞いていました。

shuugyousiki12_22.mp4をダウンロード

休校から始まった2学期でしたが、展覧会や音楽会、6年生の林間学校など大きな行事や体験授業が行われ、多くの授業で深い学びが行われました。3学期も、子どもたちの笑顔と真剣な眼差しがあふれる学びを展開していきたいと思います。

ビニル導線を切って、先の方のビニルを剥がし、ヤスリをかけます。

ビニル導線を切って、先の方のビニルを剥がし、ヤスリをかけます。 エナメル線を100回巻いて、「100回巻き電磁石」を作っているのです。

エナメル線を100回巻いて、「100回巻き電磁石」を作っているのです。

ものすごい数のパーツ。「あれ?一つなんだか見当たらない?!」なんてことになりそうな感じがしますが、そこは5年生。作り終えたパーツは転がらないところにちゃんと保管しながら作業を進めていました。

ものすごい数のパーツ。「あれ?一つなんだか見当たらない?!」なんてことになりそうな感じがしますが、そこは5年生。作り終えたパーツは転がらないところにちゃんと保管しながら作業を進めていました。 前の教卓で、教員と横一列に並んで黙々と作業している子どもたちがいました。

前の教卓で、教員と横一列に並んで黙々と作業している子どもたちがいました。

3学期も始業式はZOOMで行いました。校長先生から2つお話がありました。1つ目は「学校を楽しく過ごしてほしい」、2つ目は「自分の気持ちを人に言う」ということです。そのように過ごすためには、自分から進んで動いたり、周りの人のことを考えた言動が大切です。みんな真剣にお話を聞いていました。進級や卒業まで残りの登校日はおよそ50日です。一日一日を大切に過ごしてほしいと思います。

3学期も始業式はZOOMで行いました。校長先生から2つお話がありました。1つ目は「学校を楽しく過ごしてほしい」、2つ目は「自分の気持ちを人に言う」ということです。そのように過ごすためには、自分から進んで動いたり、周りの人のことを考えた言動が大切です。みんな真剣にお話を聞いていました。進級や卒業まで残りの登校日はおよそ50日です。一日一日を大切に過ごしてほしいと思います。 始業式が終わった後、4・6年生は新春コンサートで和太鼓を鑑賞しました。積雪のため、開演が40分程度遅れてしまいましたが、無事幕が明けました。和太鼓は、世界最古の打楽器と言われており、なんと縄文時代から存在したそうです。また、和太鼓の種類によって音の違いを楽しんだり、手をたたいてリズムを奏でたりと、見ているだけでなく一緒に参加して、舞台を盛り上げました。和太鼓が放つ音に圧倒され、身体全体で音を感じることができました。

始業式が終わった後、4・6年生は新春コンサートで和太鼓を鑑賞しました。積雪のため、開演が40分程度遅れてしまいましたが、無事幕が明けました。和太鼓は、世界最古の打楽器と言われており、なんと縄文時代から存在したそうです。また、和太鼓の種類によって音の違いを楽しんだり、手をたたいてリズムを奏でたりと、見ているだけでなく一緒に参加して、舞台を盛り上げました。和太鼓が放つ音に圧倒され、身体全体で音を感じることができました。

和太鼓チーム「暁」の皆様、素敵な演奏をありがとうございました。

和太鼓チーム「暁」の皆様、素敵な演奏をありがとうございました。