横浜開港祭【シークレット花火inMorimuragakuen】

本日、午後7時54分から約1分間、森村学園校庭で花火約60玉の打ち上げが行われました。

毎年、横浜市では日本の開国の先駆けとなった開港を祝う「横浜開港祭」を開催しており、今年で40回目となります。今年は例年と違い、新型コロナウイルスの影響の為、各イベントを縮小するとの事ですが、「医療従事者への感謝」「コロナ収束」「横浜市の賑わいの創出」を願い、横浜市内でシークレット花火(場所を非公表)を打上げる計画でした。花火は横浜市18区、各区1か所ずつ打上がる計画で、緑区の打上げ場所として、森村学園が協力要請を受けました。

学校の北側には山があり、長津田の街のあかりが遮られています。今日という日の残り香がまだ感じられる夕刻の空に、次々と花火が打ち上げられ、美しい光の花が咲きました。

森村学園初等部公式Instagramに、本校教職員が撮影した写真をアップしましたので、どうぞご覧ください。

今年の開校記念日の花火に込められた願いが空に届きますように・・・。

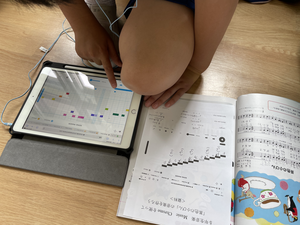

5年生Chrome Music Labその後

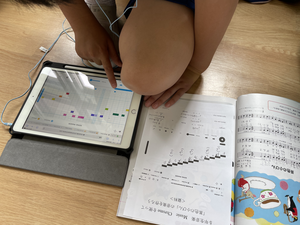

5年生は、音楽の授業で5月にChrome Music Labというアプリを使って、「レッツゴーリズム」を基本にした「ずれの音楽」を作成してきました。アプリにもだいぶ慣れ、6月は教科書に掲載されている「茶色の小びん」の音楽を入力しています。3オクターブ分の設定にして、メロディと伴奏部分を作成し、リズムを加えます。みんな真剣そのもの。あっという間に授業の終わりの時間となってしまいます。

今後、作成が終了した人から、WAVE形式の音楽ファイルに「書き出し」をし、それに合わせてCUPSというリズム活動を(プラスティックコカップを使ったリズム演奏)する予定です。

「先生、茶色の小びんって、ビールのコマーシャルで流れているよ!」夏を思わせる、耳慣れた音楽を、どの子も楽しそうに作っていました。

2年生 図画工作「きょうりゅうたちのパレード」

新聞紙とガムテープで恐竜を作りました。資料を見ながら作ったり、想像の恐竜を考えたりしました。

新聞紙を丸めたり、ねじったり、平らなまま翼の表現にしたり、新聞紙は工夫次第でどんな形にも

加工することができます。その後出来上がった恐竜を、生きて動いているように見せるため、

以前にも紹介したipadのアプリ、komakomaを使って、コマ撮りアニメーションに挑戦しました。

アングルを決め、ipadの位置を固定して撮影します。ipadの位置をその都度動かしてしまうと、

室内のものすべてが動いて見え、恐竜の自然な動きが表現できません。子どもたちは、机上やイス、

広い廊下で撮影しました。大きくてフレームからはみ出してしまう子、恐竜の位置を細かく動かして

滑らかに撮影した子。撮っては仕上がりを見て、また撮り直し、失敗から何度も修正しながら、

作り上げていきました。慣れてくると、物語を考えながら撮影していく子も出てきました。

撮影した動画はロイロノートに書き出し、クラス全員で共有して鑑賞しました。

工夫できたところ、友達の作品の良かったところなどをテキストに書いて提出してもらいました。

撮影は楽しんでもらえましたが、撮り終えた後、「また新聞紙とガムテープで工作がしたい!」

という声が、とても多く聞こえてきた授業でした。

森村っ子は工作が大好きなのです!

マスゲーム 合同練習

先日4~6年生の3学年合同で、マスゲームの練習を行いました。

初めて3学年で合わせて踊りました。各クラス列を揃えて、列が乱れないように踊りながら揃えることを意識して取り組みました。

クラス毎に考えた振り付けもあります。

ウェーブもとてもきれいに出来ていました。

だんだんとみんなの息が合った踊りになってきました。本番が楽しみです。

晴耕雨読

雨の日になるとにぎわいが増すのが、図書室です。

約17700冊の蔵書数を誇る図書室は初等部の自慢であり、子どもたちの大好きな場所です。

休み時間には図書委員の5・6年生がお仕事をしています。

5年生から続けて図書委員会をつとめている児童は、タイトルでどこにある本か大体わかるほど、一生懸命働いています。

晴耕雨読という言葉があります。

晴耕雨読という言葉があります。

晴れの日には元気に外で遊び、雨の日には書に親しむ。

遊びと読書が大好きな森村っ子にぴったりな言葉のように感じます。

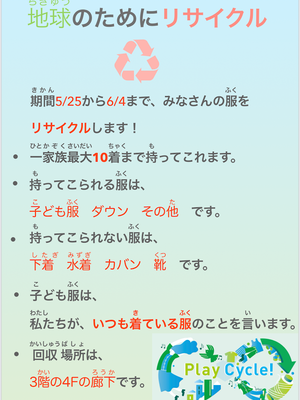

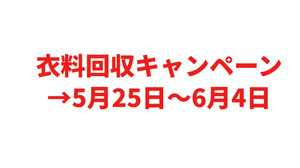

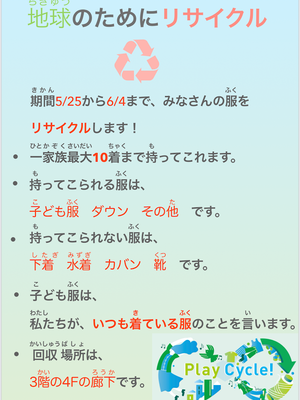

4年生 総合「服のリサイクル活動」

4月から計画していた服のリサイクル活動が今週から始まりました。各クラスリサイクルボックスを作り、動画やポスターで呼びかけをしてきました。

(子どもたちが作ったポスターの一部です。)

(子どもたちが作ったポスターの一部です。)

(各クラスリサイクルボックスを準備しました。)

(各クラスリサイクルボックスを準備しました。)

初日から多くの服が集まり、子どもたちは回収活動や分別作業に勤しんでいました。

これから二週間、回収活動を行ってまいります。果たしてどれだけの洋服が集まるのか楽しみです。この回収活動が終わった後は、再度分別して、梱包し、発送します。この洋服は、再利用されたり、細かくして、白い粒にして、別のものに生まれ変わります。洋服の70%以上は廃棄され、その廃棄率の高さが地球温暖化の要因となっております。この活動が終わった後も、服を捨てずにリサイクルをするという習慣を持ち、多くの人にリサイクルを呼びかけていけるようになってほしいです。

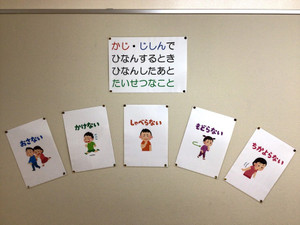

避難訓練

本日は、避難訓練を行いました。

2時間目の終わりごろ、2階の家庭科室から出火したという設定のもと、各クラス毎に安全な経路を通って避難しました。

1年生にとって初めての避難訓練でしたが、落ち着いて行動することができました。

校庭へ静かに避難しています。

無事に、全員が避難できたことを確認しました。

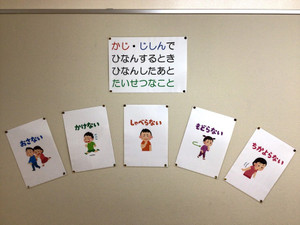

校長先生より、避難の際に大切なことについて話がありました。

「お・か・し・も・ち」

イラストを使った、1年生にも分かりやすい説明でした。

イラストは職員室前に掲示されています。

火事や地震は、学校にいるときに起こるとは限りません。

万が一の場合に自分の命を自分で守ることができるよう、森村っ子たちが育ってほしいと考えています。

1年生ともりむライブラリー

初等部には、17000冊の本が蔵書されています。

1年生は、教室や廊下にある書庫の本を読んでいました。

そして、今週からは図書室の本を借りるためのガイダンスを行いました。

別日には、実際に図書室に行ってみて、お気に入りの1冊を借りました。

しばらくは、授業内で図書の時間を設け、貸し出しを行っていく予定です。

6年生有志 学校紹介動画作り

COVID_19感染拡大防止に伴い、5月9日に予定していた学校説明会をオンライン形式に変更しました。そこで、急遽動画配信に向け、6年生有志に動画作りを依頼しました。

「子どもならではの目線で学校生活の楽しさを伝える」をコンセプトに、児童による企画・撮影・編集の全てを担当する制作活動に取り組みました。

GoogleClassroomを使って帰宅後や休日に内容の打ち合わせを行い、学校では撮影と編集を行いました。連休明けから約一週間。限られた時間の中でアプリを上手に使い、効率よく活動を行っていました。

絵コンテを書き、インタビューをお願いする下級生や同学年の児童に交渉に行き、台本から撮影場所まで全てを自分達で話し合い撮影に入りました。最後のシーンは、仲間に出演を依頼し、小型のドローンは操作の上手な男子にお願いし、前日に飛行練習をすませて在校生の登校前に撮り終えました。

この学年は、3年生からKWNコンテストに参加しています。この映像作りで培った様々な力を存分発揮し、動画を完成することができました。

4年生~服のリサイクル~

4年生は、総合の時間に株式会社アダストリア様のご協力のもと、洋服のリサイクルについて学習をしています。

学習を進める中で、洋服の廃棄率が73%もあることを知り、環境保全活動として、初等部で洋服の回収活動を行うことになりました。

4年生の子どもたちが、動画やポスターを作り、他学年に呼びかけをしました。

4年生だけではなく,子どもたち一人ひとりが洋服のリサイクルについて理解を深める機会となっています。

晴耕雨読という言葉があります。

晴耕雨読という言葉があります。 (子どもたちが作ったポスターの一部です。)

(子どもたちが作ったポスターの一部です。) (各クラスリサイクルボックスを準備しました。)

(各クラスリサイクルボックスを準備しました。)