2年生 体育 「ボール遊び」

ボールで遊ぶことが大好きな子が多くいます。体育の時間になると一目散に体育館へやってきて、壁当てやキャッチボールをしています。

今日の体育では、ねらって的に当てる練習と二人組でキャッチボールの練習をしました。最後にドッジボールをしましたが、以前に比べるとボールのスピードが速くなってきていると感じました。また、ボールを見ながら動くこともだんだんと上手くなってきました。

しっかりねらって力強く投げることができてきました!

しっかりねらって力強く投げることができてきました!

強いボールのキャッチもがんばっています!

強いボールのキャッチもがんばっています!

登校が再開してから、休み時間に外で遊べるようになると「待っていました!」と中庭でドッジボールやサッカーをしている子がたくさんいます。遊びの中で楽しみながらいろいろなことにチャレンジし、上達していく様子を嬉しく思います。

【音楽】4年生リズム学習・5年生鑑賞

緊急事態宣言が解除されたのに伴って、先週から歌やリコーダー、鍵盤ハーモニカの演奏が条件付きではありますが、学校で許可されるようになりました。4年生は歌集を使って様々な歌を歌ったり、輪唱「蚊のカノン」(ふざけたような曲名ですが立派な輪唱です・・・)でハーモニーを作ったり、伸びやかな歌声を響かせています。

今日は子どもたちが大好きなリズム学習を短い時間で行いました。動画を見ると、「太◯の達人???」と思うかもしれません。教材名は流石にそれではありませんが、内容的にはまさしく同じ。足拍子、ひざ打ち、手拍子の3つを組み合わせてリズム打ちをしています。今日はレベル1。次はレベル2に進みたいと思っています。レベル2は二つのグループに分かれて別々なリズムを演奏し、リズムアンサンブルに発展します。

10_11_ongaku_4nen.mp4をダウンロード

5年生は教科書に掲載されている、シューベルト作曲「ピアノ五重奏曲 ます第4楽章」を聴いています。この曲はいくつかの変奏が連続するのですが、それぞれの部分で活躍する楽器をiPadのアプリ「AR MAKER」で映し、写真を撮ってiMovieにまとめていきます。音楽の部分の順番を確認しながら長さを合わせて調整します。バイオリン、ビオラ、チェロ・・・様々な楽器への理解が深まると良いですね。

高学年は12月の音楽会の練習が本格的になってきました。このまま世の中の感染状況が落ち着いていてくれることを願っています。

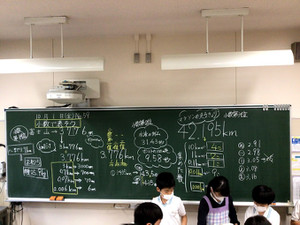

4年生 小数の学習「小数第3位までの数を探せ」

4年生の算数では小数の学習を進めています。4年生は小数第1位よりも小さい位を学習します。(小数第2位、小数第3位・・・)

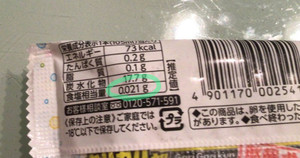

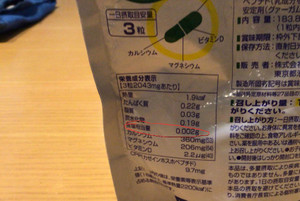

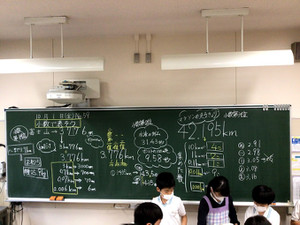

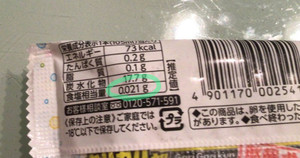

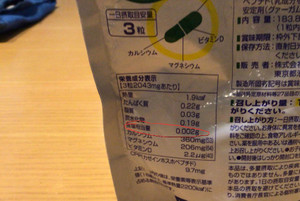

そこで、「日常にある小数はなんだろう?(小数第2位、小数第3位)」と、子どもたちに問いました。小数第2位を用いた場面は、「陸上や水泳のタイム」。1/100秒を争う世界なので、ここまで細かく表す必要があります。次に小数第3位を用いた場面を考えました。しばらくすると、42.195と言う数が頭に浮かびました。それは「フルマラソンで走る距離」です。小数は「小さい」とイイメージでしたが、フルマラソンの距離に小さいというイメージはあまりありません。そのようなギャップを感じながらも、ほかの例をさがしてみましたが、なかなか出てきません。そこで、「家にあるもので小数第3位を使って表しているものを探してこよう」と言う課題を出しました。

家に帰って調べた子どもたちから写真が送られてきました。

健康食品とアイスの成分表に書かれている「食塩相当量」。ここまで細かく数値化されていることに驚きました。その他にも「金利が0.015%だったのを見たよ。」などと報告してくれる子もいました。小数だ3位となると、なかなか目にすることはありませんが、日常にもしっかりと算数があることを実感できました。

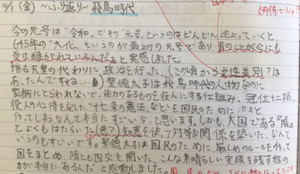

6年生社会科 歴史の学習

6年生社会科では歴史の学習に入っています。

縄文時代からはじまり、現在は奈良時代を学習しています。

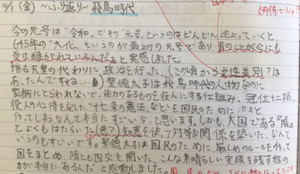

各時代の終わりに子どもたちはノートで単元を振り返ります。

学んだこと、考えたこと、疑問などを自由にまとめます。

この児童は飛鳥時代に推古天皇が政治を行わず、聖徳太子が摂政として政治行ったことから、この頃から女性差別があったのではないかという考えです。

確かに女性という理由で政治を行わせてもらえないのであれば、差別的です。しかし、令和時代は女性天皇が認められていません。そう考えると逆に飛鳥時代は現在よりも寛容だったのでは?という考え方もできます。

歴史の学習では、「覚える」のではなく、様々な視点を持って「考える」ことができる授業を目指しています。

上のノートのように子どもたちの振り返りから、もっと議論したいような考えが出てくることがうれしいです。

4年生理科 うでのつくり

4年生の理科では、新しい単元「わたしたちの体と運動」に入りました。

最初に体を使ったプログラミングを行いました。

ロボット役の子に、もう1人の子がプログラム(命令)を伝えて、紙を折ってもらいます。

普段は意識することのない体の動きに、たくさんのプログラムが必要であることを考えてもらいました。

次に、うでのつくりについて考えました。

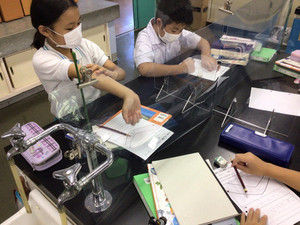

ストロー、針金、トング、曲がる定規を配り、うではどうやって曲がるのかを考えました。

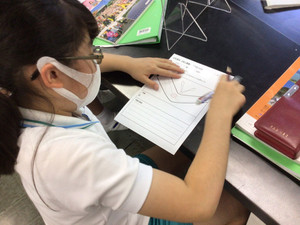

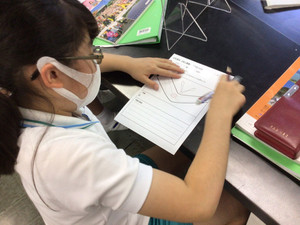

最後に、プリントに予想したうでのつくりを書いてもらいました。

予想に間違いはありません。

子どもたちは、自由な発想でうでのつくりを考えていました。

1年生国語 漢字学習

新出カタカナの学習が終わった1年生。続いて漢字の学習に入りました。

大きく、そらがきで、練習もしています。

大きく、そらがきで、練習もしています。

書き方・トメ・はね・はらい など、 字形も意識しながら、学習しています。

これからも、ていねいに練習をしていきます。

6年生国語「秋を感じて」

様々な季節に森村の自然を紹介していますが、これから深まりゆく学園の秋もまた素敵です。

吹く風や木々の姿が日増しに秋を感じさせるこの頃。

低学年の中庭では、すすきの群生がちょっとした秋のスポットを作り出しています。

風に揺れるすすきと黄金色の穂は何とも趣があります。

そこで、今日の国語の時間はIpadをもって「すすき撮影」にでかけました。

一人ひとりの感性を表現してもらおうと、被写体は共通ですが、好きな場所からお気に入りの一枚を撮ってもらいました。

その後教室に戻り、写真に添える五・七・五の一句を詠み、写真に加えました。

ススキの名の由来は、すくすくと立っている木であることからつけられたそうです。

生命力を感じさせながらも、どこか哀愁やホッとさせる優しさを抱くすすき。

12歳の視点で仕上げた一枚を、この後は写真展としてみんなで共有しながら互いの作品を楽しみたいと思います。

5年生 体育 「リレー・ドッジボール」

体育館では,5年生がリレーとドッジボールに取り組んでいました。

短縮時程のため,体を動かす機会が減ってしまっていますが,体育の授業では目一杯活動しています。

◇「追いかけリレー」というリレーです。前の人を必死に追いかけます。

◇「追いかけリレー」というリレーです。前の人を必死に追いかけます。

◇全員が夢中になって取り組んでいました。投げるボールが速い!さすが高学年です。

◇全員が夢中になって取り組んでいました。投げるボールが速い!さすが高学年です。

◇話を聞く態度も素晴らしかったです!

◇話を聞く態度も素晴らしかったです!

夏休みを過ごして心身ともに成長した5年生。

一人ひとりにとって有意義な2学期にしてほしいと思います。

図書室近況

オンライン学習期間が終わり、学校が再開されてからしばらく経ちました。図書室では夏休み中の図書の返却と同時に2学期の貸し出しが行われています。

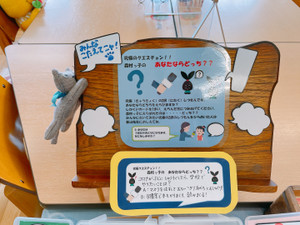

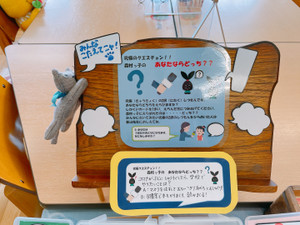

図書室を覗くと、入り口付近におもしろいコーナーが設置されていました。

よく見ると、「究極のクエスチョン!!あなたならどっち??」と書いてあります。

どうやら来室した子どもたちがタイルを使って投票するイベントのようです。

かわいらしい手書きのイラストが添えられていて、思わず投票してくなります。

この投票は毎週内容が変わるとのこと。子どもたちが図書室へワクワクしていきたくなるような、

そんな仕掛けを図書室の司書の先生はいつもいつも工夫しています。

現在は密を避けるために、図書室に行くのは学年ごとに曜日を決められています。

子どもたちが貴重な時を楽しく図書室で過ごせるようにと、いっぱい思いが詰まっています。

読書の秋、たくさん本を読んでくださいね。

ICTを使った授業の研究~教員研修~

初等部のICTに関しての取り組みは、いままでも多くご紹介してまいりました。

普段はICT担当の教諭を中心に進められていますが、本校はスーパーアドバイザーとして、平井聡一郎先生(経済産業省産業構造審議会臨時委員、文部科学省教育情報化専門家会議委員、文部科学省ICT活用教育アドバイザー、デジタル庁デジタルの日検討委員会WG委員等々)に定期的に授業を見学、アドバイスをいただいています。

今日は5人の教員の授業をご覧いただき、示唆に富んだご意見を頂戴しました。

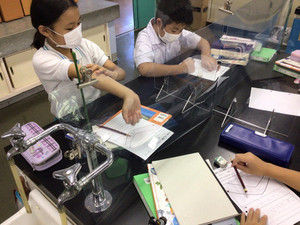

授業後のお昼休みの個別のミーティングの様子です。今日の授業の振り返りをし、アドバイスをいただいています。

5時間目の5年生国語の授業です。

「報告文(レポート)の書き方を身に付ける」というめあてで授業が行われました。

グループに分かれ、「調べたきっかけ」をipadのアプリ「ジャムボード」で相談をし、

Google documentを使って共同作業で意見をまとめていきます。

児童が下校した後は教員の研修です。

児童が下校した後は教員の研修です。

これからの教育において、「統計」がいかに大切か、エクセルを用いて体験しました。

これからの教育において、「統計」がいかに大切か、エクセルを用いて体験しました。

また、ICTを使った授業において、児童のアウトプットに対して、効果的なフィードバックの仕方についても教員同士でコメント機能を使って考えを深めました。日進月歩のICT。常に新しい技術が加わり、進化するため、スキルを常に学び続けていくことはとても大事です。子どもたちの学習に還元できるよう、これからも教職員皆、頑張っていきたいと思います。

しっかりねらって力強く投げることができてきました!

しっかりねらって力強く投げることができてきました! 強いボールのキャッチもがんばっています!

強いボールのキャッチもがんばっています!

大きく、そらがきで、練習もしています。

大きく、そらがきで、練習もしています。

◇「追いかけリレー」というリレーです。前の人を必死に追いかけます。

◇「追いかけリレー」というリレーです。前の人を必死に追いかけます。

◇全員が夢中になって取り組んでいました。投げるボールが速い!さすが高学年です。

◇全員が夢中になって取り組んでいました。投げるボールが速い!さすが高学年です。 ◇話を聞く態度も素晴らしかったです!

◇話を聞く態度も素晴らしかったです!

児童が下校した後は教員の研修です。

児童が下校した後は教員の研修です。 これからの教育において、「統計」がいかに大切か、エクセルを用いて体験しました。

これからの教育において、「統計」がいかに大切か、エクセルを用いて体験しました。