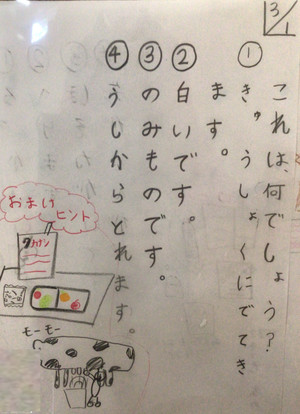

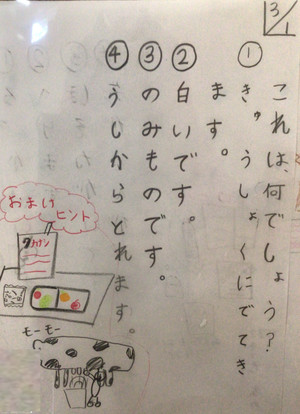

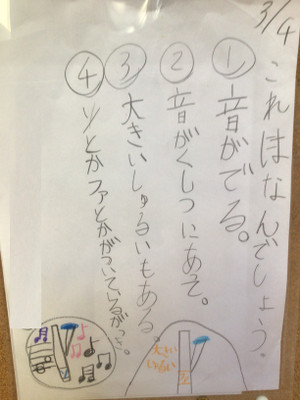

1年生国語~これは、なんでしょう~

国語の単元で,「これは、なんでしょう」に取り組みました。

学校にあるものから、答えにするものを考えて、問題にします。

次にヒント(形や働きなど)を考えます。

子どもたちは,分かりやすいヒントをどんどん出していました。

例えば、「教室にあって、先生がチョークで書くもの」というヒントを出すと・・・

「黒板!」

すぐに全員正解。

すると、「そういうヒントはあとに出した方が面白いと思う!」

という意見が出ました。

同じ答えでも、次のような問題になりました。

ヒント1 「長四角です。」

ヒント2 「入れ物があります。(チョーク入れのこと)」

ヒント3 「緑色です。」

ヒント4 「先生が授業で使います。」

すると、様々な答え(誤答)が出て大盛り上がり。

みんな一生懸命に考えていました。

6年生 算数

東京オリンピック・パラリンピックのエンブレムがパターンブロックの3種類のひし形(正方形を含む)の辺の中点を結んだ長方形でできている、ということをご存じでしょうか。

今日6年生は正十二角形の敷き詰めにパターンブロックを使ってチャレンジしました。

パターンは何種類もあるので、あちこちから、

パターンは何種類もあるので、あちこちから、

「できた!」「わあ、それ線対称できれいだね!」

といった声があがっていました。

チャレンジ後に、エンブレムとのつながりを話すとどの子もびっくりした様子でした。中点をつないでエンブレムに…という時間はなかったのですが、美しさを味わいながら取り組むことができました。

チャレンジ後に、エンブレムとのつながりを話すとどの子もびっくりした様子でした。中点をつないでエンブレムに…という時間はなかったのですが、美しさを味わいながら取り組むことができました。

3年生「命の授業」/2年生「森のたんけんたい」

【3年生 命の授業】

3月1日、3年生は助産師の先生による命の授業を行いました。

命の始まり、お腹の中の赤ちゃんの様子に興味津々の子ども達でした。

"赤ちゃんってお腹にいるときから生きていくための練習を沢山してきたんだね。生まれる前は綺麗好きだったの?あれ、今は…?"

この後、子どもたちはそれぞれ自分が生まれてきたときのことをお家の方にインタビューします。

命のバトンが温かい気持ちとともにちゃんと自分に引き継がれていることを実感できますように。

(写真で子どもたちが手にしているのは、お腹の中にいる時の赤ちゃんの実際の大きさ、重さを再現したお人形です。)

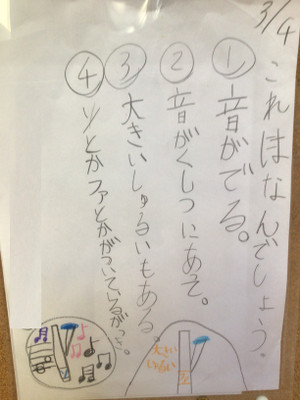

【2年生 森のたんけんたい】

3月4日木曜日、2年F組とS組が森で音楽の収録を行いました。2年生は2学期に図工の時間に手作り太鼓を制作し、例年みなとみらいホールでの音楽会で2年生はこの太鼓を使って歌って、演奏するのですが、今年は音楽会が中止となり、発表の場がありませんでした。

現在、緊急事態宣言下なので、初等部は東京都と神奈川県の指針に従い、音楽の時間に歌ったり息を使う楽器の演奏ができません。ですから、教科書の「森のたんけんたい」の範唱CDに合わせて、手作り太鼓でリズムを練習してきました。木曜日は、初等部の校舎に隣接した森へ出かけ、1クラスずつみんなで輪になって音楽に合わせて演奏しました。その様子は保護者の方には限定URLアドレスをお伝えし、公開する予定です。

今日の森は今週はじめの嵐のあとだからか、落ち葉に埋め尽くされていました。入り口に卒業生が残していった陶芸のレリーフ作品が飾られ、「よくきたね!」と出迎えます。

子どもたちが使うけもの道には目印の陶芸作品が。「ヒミツの抜け道はここだよ!」と誘っているみたいです。

先週から森で演奏した2年生。青空の下、どのクラスも息のあった、明るい太鼓の音を響かせました。楽しかったね!

4年生 図画工作 割りピンアニメーション

4年生ではipadのアプリKomaKomaを使って、コマ撮りアニメの制作をしています。

アニメは絵を繋げて早回しで見ていくことで動いて見えますが、その仕組みを理解した上で取り組みま

した。撮影するモチーフは、画用紙で作った人形です。人物、動物、乗り物、自然物など動くものなら

モチーフになります。ただ全体を型取りするのではなく、関節ごとに切り分けて、少し重ねて繋ぎ、

キリで穴を開け、割りピンでとめて動かせるように作っていきます。

すぐに思いつかない人は、切った画用紙を割りピンでつないで、動かしながら発想を広げていきまし

た。人や動物を作る場合、手足が短いと動かしづらく、動きもおとなしくなります。

割りピンは、子どもたちにとっては見慣れない材料で、興味を持ってたくさん使っていました。

おかげで、細かく滑らかな動きを表現する児童が多かったです。

ipadは同じ位置で固定し、少しずつ人形の関節を動かしながら1枚1枚撮影します。

KomaKomaの特徴は、一つ前に撮影したものが、残像として残るので、次にどんな位置やポーズで

撮影すれば良いか一目で分かることです。できあがりが楽しみですね。

1年生 体育

3月に入ってもまだ寒い日は続きますね。今日は風が強く体育館の中にも吹き込んでくるほどでした。

そんな中でも元気いっぱいな1年生。「僕は風の子だから全然寒くないよ!」と笑顔で体育館へやってくる様子が微笑ましかったです。

今日は、リレーとドッジボール、なわとびの3つを行いました。

スタートの真剣な様子です。チームの声援を受けて最後まで力強く走ることができました。バトンパスが上手くいかずそこで順位が入れ替わってしまうこともありますが、大分スムーズにパスできるようになってきました。

みんなが大好きな種目の一つです。ボールのキャッチが得意な人、速いボールが投げられる人、ボールをよけるのが得意な人、それぞれが楽しんで取り組むことができました。

みんなが大好きな種目の一つです。ボールのキャッチが得意な人、速いボールが投げられる人、ボールをよけるのが得意な人、それぞれが楽しんで取り組むことができました。

なわとびでは、前まわしとび、後ろまわしとびを中心に練習しています。交差とびやあやとびにも挑戦しています。上手な二重跳びを見せてくれた子もいました。

楽しく体を動かし、健康に過ごしていきたいですね。

3年生 森遊び

3月になり今年度も残り1か月となりました。以前も紹介しましたが、森村学園では3年生だけが使える特別な遊び場があります。その一つが「3年の森」です。

3年生でいられる時間も終わりが見えてきたので、最近は一層森遊びに興じています。昼休みになると「森でおにごっこしよう!」「探検しよう!」「虫を探しに行こう!」などと誰かが声をあげます。最近は風が強く、温かくなってきたので、花粉で目をこすったり、鼻をすする音が聞こえますが、子どもたちには関係なし!元気よく走り回っています。この一年間たくさん遊んだので、生い茂っていた草木の中に新しい道ができたり、新しい隠れ場所を見つけたりと、新たな発見もあります。

のこり1か月。悔いの残らないようたくさん遊んでほしいです。

2年生総合 表現活動~合奏編~

昨今の新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、今年度の学芸会が開催できませんでした。

しかし、2年生では、何かしらの表現活動を行おうということで、3学期の総合の時間に表現活動に取り組んできました。しかし、話し合いが出来ない・大きな声を出してはいけないなど、出されている指針に従いながら、Webを使って話し合い活動をするなど、工夫を凝らしながら取り組んでいます。

2年生のあるクラスでは、「曲に合わせてダンスを踊ろう」というテーマで、曲も、自分たちで演奏しよう!という表現活動に取り組みました。

これまで練習をしてきた鍵盤ハーモニカも、緊急事態宣言中は使用できないので、iPadの中のアプリ

「GarageBand」の音色や「MiniPiano」というアプリを使用して合奏に挑戦中です。

教室での練習風景です。

教室での練習風景です。

画面上に鍵盤が表示されているのが見えます。

画面上に鍵盤が表示されているのが見えます。

そろそろ録音に入り、ダンスの録画につなげていきたいと思います。

楽譜を配られて、数週間で、合奏が出来る位に上達しました♪

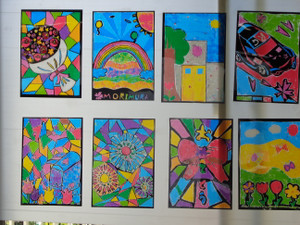

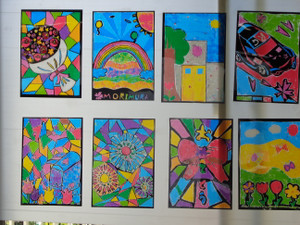

5年「図工」

図工室をのぞいてみると。窓辺には仕上がった作品による色と光の幻想的な空間が作られていました。

今、5年生はステンドグラス制作を行っています。

下書きした厚紙にカッターナイフで切れ目を入れながら、丁寧に黒のマーカー線を残すように切り取っていきます。

細かな線を見つめながら、切り落とさないようにと慎重にカッターを入れていました。

細かな線を見つめながら、切り落とさないようにと慎重にカッターを入れていました。

今回はプッシュカラーセロハンを使用し独特の着色を工夫している児童もいました。

さて、この5年生によるステンドグラス作品は、3月の卒業式と4月の入学式会場となる体育館のギャラリーに飾られる予定です。

さて、この5年生によるステンドグラス作品は、3月の卒業式と4月の入学式会場となる体育館のギャラリーに飾られる予定です。

弥生の季節。5年生は現6年生から最高学年のバトンを譲られる時が近づいてきました。

1年生に入学した時から五年間、6年生には様々なところでお世話になりました。特にこの一年は委員会やクラブ活動を共にし、たくさんの思い出と学びを得ることができました。

コロナ禍の今年、在校生として卒業式への参列は叶いませんが、感謝と祝福の気持ちを込めて作品作りに取り組んでいます。

119名のステンドグラスが、早春の光と共に6年生の新たな旅立ちに彩りを添えてくれることを願いながら。

119名のステンドグラスが、早春の光と共に6年生の新たな旅立ちに彩りを添えてくれることを願いながら。

1年生総合~チューリップ~

年明け前に植えたチューリップの球根から芽が出始めました。

「昨日は雨が降ったから,今日は水はいらないかな?」

「土日は晴れだったから,たっぷり水をあげよう。」

子どもたちは,水やり一つとっても,考えながら世話をしていました。

「球根を3つ植えたはずなのに,芽が4つ出てきたよ!」

「球根が(カラスやハクビシン)にかじられちゃったけど,芽が出たよ!」

こういった子どもたちにとってのイレギュラーが新しい学びにつながっていくとよいと考えています。

入学式の頃にきれいな花をさかせられるよう,引き続き世話をしていきます。

森村の四季

朝、学園内の花壇をふと見ると、

霜柱発見!大人になった今でも顔がほころんでしまいます。

ふむとシャリっという感覚が楽しいんだよなあと懐かしい気持ちになるのですが、最近はあまり見かけることもないのかもしれません。触れて楽しむ四季、大切にしてほしいです。

玄関を抜けると事務室の先に、

ひな壇がかざってあります。こちらも最近ではコンパクトなひな壇やそもそも飾らないというご家庭が増えているのではないでしょうか。

女の子の健やかな成長を祈る日本の伝統文化。見て・歌って楽しんでほしいです。

パターンは何種類もあるので、あちこちから、

パターンは何種類もあるので、あちこちから、 チャレンジ後に、エンブレムとのつながりを話すとどの子もびっくりした様子でした。中点をつないでエンブレムに…という時間はなかったのですが、美しさを味わいながら取り組むことができました。

チャレンジ後に、エンブレムとのつながりを話すとどの子もびっくりした様子でした。中点をつないでエンブレムに…という時間はなかったのですが、美しさを味わいながら取り組むことができました。

みんなが大好きな種目の一つです。ボールのキャッチが得意な人、速いボールが投げられる人、ボールをよけるのが得意な人、それぞれが楽しんで取り組むことができました。

みんなが大好きな種目の一つです。ボールのキャッチが得意な人、速いボールが投げられる人、ボールをよけるのが得意な人、それぞれが楽しんで取り組むことができました。

教室での練習風景です。

教室での練習風景です。 画面上に鍵盤が表示されているのが見えます。

画面上に鍵盤が表示されているのが見えます。

細かな線を見つめながら、切り落とさないようにと慎重にカッターを入れていました。

細かな線を見つめながら、切り落とさないようにと慎重にカッターを入れていました。 さて、この5年生によるステンドグラス作品は、3月の卒業式と4月の入学式会場となる体育館のギャラリーに飾られる予定です。

さて、この5年生によるステンドグラス作品は、3月の卒業式と4月の入学式会場となる体育館のギャラリーに飾られる予定です。 119名のステンドグラスが、早春の光と共に6年生の新たな旅立ちに彩りを添えてくれることを願いながら。

119名のステンドグラスが、早春の光と共に6年生の新たな旅立ちに彩りを添えてくれることを願いながら。